| |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

Entracte

: |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Un

journaliste a écrit : « Qui n’a pas rêvé

de la Californie ? » Moi… répondrai-je.

L’Amérique qui dépasse ses limites c’est

aussi celle qui oublie les autres, qui se crée un monde

à part bien protégé de la misère,

la rendant transparente ! C’est peut-être pour

cela qu’il ne nous reste que des vestiges de l’Ouest.

Mais nous avons appris à faire avec. Je ne rêve

pas de leurs entrepôts de King’s Saddlery à

Sheridan dans le Wyoming, je ne rêve pas de m’acheter

la panoplie du parfait cow-boy pour fin de semaine à

la campagne… Les maisons de style Victorien, les «

Painted Ladies », ne me font pas remonter à l’époque

de la ruée vers l’or !

Je préfère de beaucoup regarder « Sept

hommes à abattre » de Bud Boetticher, de 1957,

avec Randolph Scott, Lee Marvin et Stuart Whitman. Un shérif

qui part à la recherche de sept bandits… ça

me va très bien !

J’ai même un faible pour « Les rôdeurs

de la plaine » de Don Siegel, de 1960, avec la naïveté,

en bonus, en la personne d’Elvis Presley ! Fils d’un

fermier et d’une Indienne, Dolorès del Rio, il

se trouve au centre du conflit qui oppose les blancs aux Indiens

Kiowa. Bigre… un western sur la fraternité !

Il ne risquait pas d’être au box-office.

Pas plus que « La Furie du Texas » de Edwin L.

Marin, de 1951, (titre original : Fort Worth), avec Helena

Carter et Randolph Scott qui, heureusement, est là

pour remettre de l’ordre à Fort Worth. Malheur

à celui qui revient, il retrouvera une ville terrorisée.

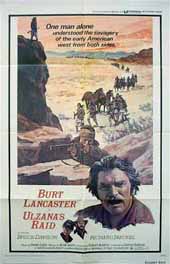

L’un des plus beaux westerns qu’il me fut donné

de voir est incontestablement « Fureur Apache »

de Robert Aldrich avec Burt Lancaster et Joaquim Martinez

(titre original : Ulzana's raid). Ici, l’Apache qui

ose sortir de sa réserve fournira à l’homme

blanc qui l’a si souvent caricaturé, toutes les

excuses.

Piper Laurie, une actrice que j’ai toujours beaucoup

aimé et que l’on retrouvera plus tard dans «

Les Enfants du Silence » était au générique

de « Le Fleuve de la Dernière chance »

de Jerry Hopper, de 1955, avec également Dana Andrews

et Rex Reason. Le nec plus ultra des westerns… ce que

l’on aurait aimé voir plus souvent ! Un ancien

officier réussit à rétablir la paix entre

blancs et apaches !

Pour ceux qui aiment le genre pastiche avec femme-bandit,

ne pas oublier « Le Fils du visage pâle »,

une comédie de Frank Tashlin avec Bob Hope, Jane Russel

et Roy Rogers.

D’un coin bien caché à l’abri des

regards, j’exhume « Femme et Démon »

de George Marshall, de 1939, d’après le roman

de Max Brand avec Marlène Dietrich, James Stewart,

Charles Winninger. Une histoire de gang et de saloon où

règne la maîtresse du chef de la bande. Pour

la petite histoire, Marshall signera même son propre

remake en 1954 intitulée cette fois « Le Nettoyeur

» mais il y manquera le charme des acteurs de la précédente

version.

Mon coup de cœur de ce soir ira à « Les

Dynamiteros » de Burt Kennedy, de 1971, avec Richard

Crenna, John Huston et Chuck Connors (titre original : La

spina dorsale del diavolo). Un camp d’entraînement

de commandos qui nous ferait presque songer aux futures guerres

modernes, dirigé par Caleb, un déserteur, seul

capable d’affronter un chef Apache.

Mais comme je ne suis pas avare de mon temps, et pour passer

une bonne nuit, retrouvons « Du sang dans le désert

» d’Anthony Mann, de 1957 (titre original : The

tin star). Qui pourrait se vanter d’avoir oublié

Henri Fonda ? Toujours tiré à quatre épingles,

que ce soit dans « L’Homme aux colts d’or

» ou dans « Il était une fois dans l’Ouest

» où il n’hésite pas à casser

son image en tenant le rôle du méchant.

Et sur une musique d’Ennio Moricone… je vous dis

« Bonsoir ! »

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Dans

mon voyage à travers les films que j’ai aimés,

il y a ceux qui laissent une sensation particulière,

parfois un malaise. On peut y penser plusieurs jours. Ils délogent

probablement des éléments consignés dans

la mémoire universelle… tout comme l’inspiration

en peinture en est certainement l’évanescence.

Il en est de même pour l’écriture ; pourquoi

ressent-on en pleine nuit le besoin de se mettre à sa

table de travail ? Nous sommes des pantins manipulés

et la bonne question serait de se demander : « Par qui

? »

Ce soir, le ciel est plus clair que d’habitude. Sous la

lumière diaphane d’un réverbère,

je viens avec mes films !

« À bout portant » de Don Siegel, de 1964,

avec Lee Marvin et Angie Dickinson, un polar noir d’une

telle efficacité, d’une telle violence qu’il

ne fut pas distribué en salle à sa sortie. C’est

le remake en couleur du film de Robert Siodmak « Les Tueurs

» de 1946, avec Ava Gardner et Burt Lancaster. Ce fut

aussi, pour la petite histoire, la dernière apparition

de Ronald Reagan au cinéma. Il préféra

ensuite la politique !

Pour continuer sur cette lancée, un personnage que j’aime

beaucoup, c’est « Abraham Lincoln ». Le film

que fit David Wark Griffith sur ce personnage en 1930 est inoubliable

: le destin tragique de celui qui sera assassiné en 1865,

avec Walter Huston dans le rôle titre, Una Merkel et Kay

Hammond. Je déteste la violence, elle fait peur à

tout être normalement constitué ! Elle pulvérise

ce qu’il y a de bien chez l’homme.

On sera servi avec la guerre des gangs de 1929 racontée

par Roger Corman en 1967 dans « L’affaire Al Capone

» avec Jason Robards. Il serait de mauvais goût

de s’écrier : Bonne Saint-Valentin ! Lorsque

l’on regarde l’Amérique d’aujourd’hui,

on n’a même plus l’impression qu’il

s’agit du même continent.

En France, les fameux crimes de Lurs alimentèrent l’actualité

des années cinquante. Claude Bernard-Aubert donna une

version cinématographique de « L’affaire

Dominici » en 1973 avec Jean Gabin, alias Gaston Dominici,

un rôle aussi fort que dans « La Horse ».

Ce qui hier était impressionnant l’est toujours

aujourd’hui : nous ne saurons jamais la vérité.

Elle est dans un coin de l’univers, bien à l’abri

de la justice qui ne sut jamais trouver de preuves, encore moins

de mobile. Victor Lanoux, Daniel Ivernel et Gérard Depardieu

étaient également au générique.

Faisons une pause et rêvons sur « L’Aigle

à deux Têtes » de 1948. L’impossible

amour d’une reine solitaire et d’un jeune anarchiste

sosie du roi défunt. On ne ressort jamais indemne d’un

film de Cocteau ! Il vous creuse jusqu’au cœur, pour

ceux qui en possèdent un… Il est parfois notre

part d’ombre. Dans le rôle principal, son acteur

fétiche Jean Marais, sans oublier Edwige Feuillère

et Silvia Monfort.

Dans un tout autre registre, « À la recherche de

M. Goodbar » de Richard Brooks, de 1977, me fit une grosse

impression. Les deux faces d’une femme, Thérésa,

catholique parfaite le jour et, vamp la nuit, qui erre en besogneuse

dans les bars, à la recherche des hommes, comme le ferait

la mante religieuse ! Sexualité détraquée

jusqu’à l’horreur d’un assassinat sordide.

Cauchemars garantis avec Richard Gere, Alan Feistein et Diane

Keaton, l’une des égéries de Woody Allen.

Passons à un film étrange d’une grande beauté

esthétique où le drame est omniprésent

: « Alexandre Nevski », film historique de Sergueï

M. Eisenstein avec Nicolai Tcherkassov et Dimitri Orlov. Ce

film de 1938, prémonitoire, semble dire : Malheur à

qui voudra entrer en Russie par la force, il périra par

le glaive! La scène de la gigantesque bataille qui dure

40 minutes est mémorable ! L’utilisation des ombres

et des lumières très contrastées en fait

un chef d’œuvre du noir et blanc. Ceux qui, comme

moi, ont un faible pour les chevaliers teutoniques assistent

ici à une véritable fresque romantique où

les Teutons seront engloutis dans le lac Peïpous gelé

!

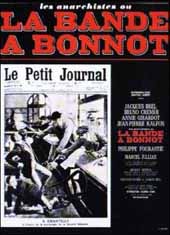

Il ne faut pas rester sur un gros frisson ! Ceux de ma génération

qui ont adoré Brel ne peuvent oublier le grand Jacques

dans « La bande à Bonnot » le film de Philippe

Foursastié de 1968 avec également Bruno Cremer

et Annie Girardot. À 18 ans, on est anarchiste par vocation

et Clemenceau disait : « Je me méfie des jeunes

qui n’ont pas été révolutionnaires

à 20 ans ! » La bande à Bonnot qui cherchait

à déstabiliser la société capitaliste

finira par être démantelée. En mai 1968,

le ton aura changé. Je ne garde pour le plaisir que ce

petit mot doux tiré de Marcus : « Le pouvoir est

à l’imagination ! » Au rêve aussi…

grand Dieu ! Les chevaliers Teutoniques continueront d’alimenter

mes rêves en noir et blanc mais je souhaite que les vôtres

soient en couleurs, bien sûr ! |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Marlène

92 |

|

|

|

| |

|

|

Comment

ne pas parler de celle qui me fit tant rêver autrefois,

Maria Magdalena Dietrich - qui vit le jour à Berlin,

le 27 décembre 1901 - une exception, avec quelques autres

stars, pour sa longévité cinématographique.

Malgré sa grande rivale : Greta Garbo, elle fit une longue

carrière à Hollywood, et ce n’était

pas chose facile. Les studios avaient des exigences, malheur

à ceux qui, à cette époque, ne se prêtaient

pas à leurs caprices : fiançailles, mariages,

mœurs à ne pas ébruiter, tout était

arrangé ! Et pourtant, ce fut bien souvent elle qui les

fit plier…

Grande séductrice - Gabin en fit les frais -, femme lucide,

mœurs équivoques, Marlène est avant tout

un mythe. Moins estimable, sans doute, sa tendance femme

dominatrice. Ce côté fonceur viendrait-il

de sa filiation avec un officier de cavalerie ou de son enfance

à Weimar, dans un milieu protégé mais marqué

par la discipline ? Sans une maladie du poignet, elle n’aurait

peut-être été que violoniste. Curieuse destinée

que celui de cette femme prise dans le Berlin en crise des années

20, années de Bohème d’une jeunesse sans

repères, jouant du violon dans les cinémas !

C’est dans « Le petit Napoléon » de

Georg Jacoby, que son nom apparaîtra pour la première

fois, en 1923. Premier mariage aussi avec Rudolf Sieber. Ses

attitudes provocantes, souvent ambiguës, la feront remarquer.

Je pense, par exemple, à « Es Liegt in der Luft

», un spectacle musical avec la très masculine

Margo Lion.

Les films « Cafe Elektric » en 1927 et « Prizessin

Olala » en 1928 feront d’elle une vedette à

part entière. Le tournant décisif de sa carrière

viendra de sa rencontre avec Josef von Sternberg. Avec lui,

elle deviendra la célèbre Lola-Lola, du roman

de Heinrich Mann, dans « L’Ange Bleu » en

1930. L’absence d’innocence et la sensualité

du rôle la définisse tant dans ce film-culte que

dans la vie. Viennent ensuite « Cœurs brûlés

» en 1930 et « Blonde Vénus » en 1932.

Suivront, toujours sous sa direction, les superbes : «

Shanghai-Express » en 1932 et « L’Impératrice

rouge » en 1934. Dans « La femme et le Pantin »

en 1935, elle ne détruira pas moins de deux amants !

En sept ans, Sternberg accomplira un vrai miracle. Elle passera

du statut de pulpeuse et blonde allemande, un peu vulgaire,

à celui de star glamour s’exhibant dans les tenues

les plus inattendues ! Plumes, peau de gorille, mais surtout,

smokings d’homme ! Leur union, amour et perversité,

ne durera que cinq ans...

D’autres grands réalisateurs feront pour elle des

films sur mesure : Frank Borzage avec « Désir »

en 1936, Lubitsh avec « Ange » en 1937, Billy Wilder

avec « La scandaleuse de Berlin » en 1948. Même

Alfred Hitchcock succombera avec « Le grand Alibi »

en 1950. Orson Welles rendra hommage à Streinberg en

lui confiant un rôle bref dans « La Soif du mal

» en 1958. Intraitable en matière d’éclairage,

elle exigera pendant toute sa carrière les meilleurs

professionnels.

Je ne parlerai pas des films qui suivront. Marlène y

perd de son originalité, devient plus terrestre. Son

dernier rôle d’importance sera dans « Le Jugement

de Nuremberg » de Stanley Kramer, en 1961.

J’aime cette femme de conviction qui, dès 1937,

refusera de retourner en Allemagne, malgré le pont d’or

que lui faisait Goebbels, et prendra la nationalité américaine.

Chapeau Madame Dietrich, même si vous n’aviez pas

besoin, pour asseoir vos idées, de vos tournées

de propagande parmi les G.I. entre 1943 et 1945 ! Le pardon

des Allemands viendra assez tard, vers 1960.

En 1953, elle avait repris sa carrière de chanteuse ;

elle fera une tournée en Europe et, pour la première

fois depuis la guerre, retournera à Berlin mais ce n’est

qu’en 2002 qu’elle sera nommée citoyenne

d’honneur de cette ville. Notre plaisir, à nous

français, sera de l’avoir gardé jusqu’à

la fin de sa vie à Paris, rue Montaigne, où elle

s’éteindra en 1992. Il est stupéfiant de

constater qu’elle était passé du personnage

qu’elle s’était construit, son propre Pygmalion,

à une vie de recluse.

Je vous salue, Lola-Lola… enfin, je veux dire Marlène…

Vous avez été notre Ange Bleu ! |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Pour

moi, le cinéma de toujours c’est sur grand écran,

le cinéma en salle. Bien sûr, je suis un nostalgique

du Rex à Paris, de l’ancienne époque, avec

une seule salle… mais quelle salle ! Très prisée

des étrangers. L’été, les Américains

y débarquaient chapeau texan enfoncé sur la tête

et pour les fêtes de fin d’année, on voyait

plutôt les nordiques. Le spectacle sur scène était

unique en Europe : la féerie des eaux ! Mais il y a aussi

le drive in… et dans ces circonstances, le « Napoléon

» d’Abel Gance, dans sa version originale, sept

heures de projection quand même, ferait bien l’affaire.

La défaut de la cassette, c’est le manque de précision

et la taille de l’écran alors on finit par se passer

de certains détails… au profit de la multiplication

des passages ! Mais le cinéma de papa restera toujours

mon cinoche à moi !

Aujourd’hui, le registre sera à la politique.

Tout d’abord, avec « A lion in the streets »

de 1953, de Raoul Walsh, avec James Cagney, Barbara Hale et

Jeanne Cagney, un simple homme de la rue qui deviendra un homme

politique ; comme aujourd’hui, sa candeur et sa pureté

s’effaceront au profit de son ascension vers le poste

de gouverneur.

On peut aussi revisiter « À cause d’un assassinat

» d’Alan Pakula, de 1974, avec Warren Beatty et

Paula Prentiss : un journaliste qui cherche à démonter

un complot, ça nous fait penser à l’affaire

John F. Kennedy ou aux « 3 jours du condor ».

Comme l’eau de la rivière va à la mer, l’histoire

se répète. On peut s’attarder sur «

Adalen 31 », de 1969, du Suédois Bo Widerberg,

avec Peter Schildt et Kerstin Tibelius : 1931, grèves

des dockers dans ce port suédois qui se terminera par

le massacre des ouvriers ! Pas d’hier les fronts de type

populaire !

Dans le genre tous les remakes passent par le cinéma,

je vous propose « L’adieu aux armes » de 1957,

de Charles Vidor, avec Rock Hudson, Jennifer Jones et Vittorio

de Sica. Personnellement, je préfère celui de

1932 sous le titre français « L’adieu au

drapeau » de Frank Borzage, avec Gary Cooper, Helen Hayes

et Mary Philips : un jeune soldat qui découvre le bonheur

avec une infirmière pendant la guerre. Ce n’est

pas d’hier que l’on tombe amoureux de sa soignante

!

Comme j’aime bien passer du tiède au chaud, voici

un très beau film de 1986, « L’affaire Chelsea

Deardon » d’Ivan Reitman, avec Robert Redford, Darryl

Hannah et Debra Winger. Lorsque l’on est la fille d’un

peintre renommé des années 60, faut pas piquer

les toiles de son père !

Pour ce soir, mon coup de cœur ira à « Les

Ailes du Désir » de 1987, de Wim Wenders avec Bruno

Ganz, Peter Falk et Solveig Dommartin. On ne peut faire confiance

aux anges… sauf à ceux qui sont nos gardiens !

Dans le cadre de l’austère ville de Berlin, un

ange tombe amoureux et devient mortel, quelle horreur ! Nous

perdons tous un jour nos illusions sur ce monde, les anges…ce

sont leurs ailes. Décidément, personne n’est

à l’abri des coups du destin.

Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Oh… j’oubliais…

mes ailes, je les ai toujours… mais j’hésite

à m’en servir. Peut-on faire totalement confiance

à Wenders ? |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Les

Enfants du Silence - 1986

Si je devais partir sur une île déserte, j’emporterais

ce qui est, à mon sens, le seul chef d’œuvre

du cinéma mondial : « Les Enfants du silence »

de Randa Haines (Children of a lesser god). Tout y est parfait,

de la mère qui essaie de comprendre sa fille et se juge

en échec, interprétée par Piper Laurie,

au personnage de Sarah, par Marlee Matlin, extraordinaire de

rébellion dans un premier temps, puis d’amour véritable,

sans fioritures ; un amour qui va à l’essence même

de l’être. Elle sera d’une exigence intraitable

car elle sait qu’elle a trouvé celui qui sera capable

de la comprendre. À ce propos, William Hurt en James

Leeds, professeur attentif qui tente d’expliquer Bach

à Sarah, comme un oiseau qui voudrait ne plus souffrir

de l’absence de ses ailes, est magique. Je puis vous l’assurer,

bien calé dans votre fauteuil, vous gagnez les octaves

supérieures de ce moment d’état de grâce

! J’aimerais avoir dans mon tombeau les meilleurs moments

de ma vie et… ce film de Randa Haines ! Les archéologues

tombant là-dessus, ne pourraient que dire : « Ça…

c’était de l’amour ! » Ce qui est de

plus en plus rare au cinéma, la musique de Michael Convertino

est une merveille d’adaptation. Ce petit bijou de film

est adapté de la pièce de Mark Medoff.

Au début du film, Sarah s’obstine à rester

dans son monde du silence. Elle repousse James Leeds qui s’acharne

à vouloir la comprendre malgré les tours qu’elle

lui mijote. Même là, les scènes sont attendrissantes

! On dirait la parade nuptiale de certains oiseaux tropicaux

qui exhibent leurs plus belles couleurs… La plus belle

scène d’amour se passe dans la piscine de l’institution

où ils vivent. L’eau leur sert de vêtement,

l’onirisme vient de l’élément liquide

qui les enveloppe, rend pudique l’union des corps. Il

est dit que les forces du yin et du yang sont interdépendantes…

peut-être… sûrement !

William Hurt/James Leeds commet tout d’abord le péché

d’orgueil en voulant atteindre Sarah dans la partie obscure

d’elle-même et, pour une fois, ce défaut

devient qualité ! J’aurais été vraiment

déçu que le film se termine mal, j’avais

d’ailleurs au fond de moi, comme un ado, un happy end

en réserve mais Piper Laurie m’épargna cela

en faisant subtilement admettre à Sarah qu’elle

ne pouvait se passer de James Leeds !

À noter que Marlee Matlin obtint l’oscar de la

meilleure actrice en 1987.

Le monde des handicapés ne me touche pas par hasard.

Pendant de nombreuses années, je leur ai consacré

beaucoup de moments de ma vie. Les voyages intérieurs

avec eux, je connais ! J’ai vu 16 fois « Les Enfants

du silence » en salle… et j’ai la cassette

! Toujours avec la larme à l’œil, et toujours

un moment hors du temps ! Quand on aime, on ne compte pas !

Je remets ce film dans son écrin, un monde sans bruit

où les mains sont les pinceaux du peintre, la glaise…

le sang du sculpteur. Je vous souhaite le meilleur : vous sentir

souvent prisonnier de vos passions ! |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Louis

Jouvet – 1887-1951

|

|

|

|

| |

|

|

Pour

ceux qui aiment le cinéma français, ne pas s’attarder

sur Louis Jouvet, personnage incontournable à l’aise

dans tous les rôles, serait un crime ! À notre

époque et dans un registre différent, je ne vois

que Gérard Depardieu capable d’interpréter

des rôles aussi disparates que « Green card »,

« Mon père, ce héros » ou «

Le Colonel Chabert ». Mais ma préférence

va à Jouvet ! Pour le prix d’un, on en a plusieurs

: homme de théâtre, de cinéma mais aussi

metteur en scène et animateur de compagnie, il fut l’un

des plus imposants personnages du 7e art du XXe siècle.

C’est sa diction unique dans le cinéma français

qui le singularisa des autres comédiens. Il en inspira

beaucoup. « Le théâtre, disait-il, ça

ne s’apprend pas, ça ne s’explique pas non

plus, ça se vit ! » Paroles prophétiques

dans un monde où les effets spéciaux ont remplacé

l’intelligence et la culture. On aurait pu graver cela

sur sa tombe ! Jouvet veilla sur ceux qu’il aimait et

estimait à la manière d’un mécène

et sans lui, de nombreux artistes seraient restés dans

l’ombre. Aujourd’hui, les grands mécènes

ont disparu. Eddy Barclays fut sans doute le dernier. Appréciez

la nuance : chez lui, œuvraient des directeurs artistiques…

maintenant, ce sont des chefs de produit !

Pour notre plus grand plaisir, Jouvet vivra très tôt

sa passion. Diplômé de pharmacie – tous les

chemins mènent à Rome – il quittera sa Bretagne

natale pour Paris, en 1907, pour interpréter dans une

société d’amateurs, le « Groupe d’Action

d’Art », quelques textes sans véritable importance.

Sa rencontre avec Jacques Copeau qui l’engagera comme

régisseur et comédien au théâtre

du vieux Colombier, en 1913, sera déterminante pour sa

carrière. Dix ans plus tard, Jouvet signera déjà

sa première mise en scène, « Knock »

de Jules Romains, à la Comédie des Champs-Elysées

; il n’a que trente-six ans. La célèbre

tirade : « Est-ce que ça vous gratouille ou est-ce

que ça vous chatouille ? » le suivra pendant vingt-sept

ans ! L’éclairage de l’homme est à

sa pleine puissance lorsqu’en 1927, il rencontre Giraudoux.

Il montera « Siegfried » en 1928. L’univers

du poète lui colle à la peau. Comme une mèche

très tôt allumée, suivront « Tessa

», « Electre », « La guerre de Troie

n’aura pas lieu », « Amphitryon 38 »,

« Ondine », « Intermezzo », «

Sodome et Gomorrhe », « L’Apollon de Bellac

» et « La Folle de Chaillot ». Époustouflant

! Que des chefs d’œuvres ! Là, il faut reprendre

son souffle. Les mises en scène, les interprétations

de Jouvet et de sa compagnie, (constituée en 1924) deviendront

des chefs d’œuvre du théâtre français.

Mais ce n’est pas fini. Sur la scène de l’Athénée,

Jouvet rajoutera un grand nom : Marcel Achard. Et ça

recommence avec « Jean de la lune », « Domino

». Moins connu du public, « Léopold le bien-aimé

» de Jean Sarment. Puis ce sera Corneille avec «

L’illusion comique », Molière avec «

L’école des femmes » (une perle !), «

Tartuffe » et « Don Juan ». Même Jean

Genet y passera avec « Les bonnes » et un autre

– non des moindres – Jean Paul Sartre qui lui proposera

la mise en scène de sa pièce « Le Diable

et le bon Dieu ».

Auteur et metteur en scène prolifique, cela ne l’empêchera

pas d’assurer ses cours au conservatoire dès 1934.

À deux reprises, il refusera le poste d’administrateur

de la Comédie Française. On peut penser qu’il

craignait de ne pas avoir les mains libres. Nous tenons de lui

sa vision du théâtre, elle est fort simple : «

Mettre en scène, c’est servir l’auteur, l’assister

par une totale dévotion qui fait aimer son œuvre

sans réserve ! » Que c’est beau et bien dit

! Il faut préciser que l’attitude de Jouvet face

à l’œuvre jouée fera de lui l’un

des grands maîtres de son temps. Beaucoup de courants

se réclameront de lui. Même l’Actor’s

Studio, en son fondateur Lee Strasberg, verra en lui le génie

français. Jouvet sera également conférencier,

essayiste « Le Comédien désincarné

» dont le sous-titre est : Documents cliniques d'un esprit

anxieux chez un homme pour qui l'amour du théâtre

est inséparable d'un sentiment de fraternité.

Que dire de plus ? Louis Jouvet ne viendra que tardivement au

cinéma. Sa vraie carrière cinématographique

débute en 1932 par un chef d’œuvre, «

Topaze », de Louis Gasner d’après Marcel

Pagnol. À noter qu’il figurait, en 1913, au générique

du court métrage muet d’Henri Desfontaines, «

Shylock ». On ne saura jamais pourquoi il entretiendra,

comme il le disait, des rapports équivoques avec le cinéma

allant jusqu’au malaise. Et il passera vingt-neuf ans

dans ces rapports-là ! Belle performance… Par cette

phrase plus que claire « Le cinéma est seulement

un mode d’expression dramatique ou l’acteur peut

utiliser ses talents mais non pas les découvrir ou les

nourrir », on sait qu’il opposait le théâtre

au cinéma. Il fut le penseur du cinéma français,

celui qui y aura réfléchi le plus.

Deux films seulement auront son agrément sur les quarante

dans lesquels il eut un rôle : « Topaze »

et « Knock ». D’autres pourtant ne furent

pas négligeables. Que ce soit « Du haut en bas

» en 1933, « La kermesse héroïque »

de Jacques Feder, en 1935, puis son rôle le plus poignant

dans « Les Bas-Fonds » de Jean Renoir en 1936 où

il campe un baron inoubliable. Ensuite « Mademoiselle

Docteur » en 1937, « Le Drame de Shanghai »

en 1938, « L’alibi » en 1937 de Pierre Chenal,

« La Maison du Maltais » en 1939 ! Un autre grand

interviendra dans sa vie, Julien Duvivier, avec « Un carnet

de bal » en 1937, « La Fin du jour » et «

La charrette fantôme » en 1939. Mon préféré

reste « Drôle de drame » de Marcel Carné,

de 1937. Sa popularité atteindra son apogée avec

le tandem qu’il forma avec Arletty dans « Hôtel

du Nord » en 1938, du même réalisateur. Par

la suite, les gens iront voir les films avec Jouvet, uniquement

pour Jouvet, pour son jeu, sa voix…

En juin 40, l'armistice est signé et on lui suggère

de monter Heinrich von Kleist plutôt que Giraudoux et

Romains. Fidèle en tout, il partira en mai 1941 pour

une tournée de six mois en Amérique du Sud qu’il

prolongera quatre ans, jusqu’au 12 février 1945,

date de son débarquement à Marseille. À

son retour, il retrouvera les studios avec « Un revenant

» en 1946 de Christian Jacque – à voir et

à revoir ! – puis une seconde version de «

Knock » en 1951 dont il supervisera la réalisation.

Il est curieux de constater que les films qui laisseront une

trace dans la mémoire du public seront ses derniers films

: « Quai des orfèvres » de 1947, de H.G.Clouzot,

et « Lady Paname » de 1949. Les plus beaux dialogues

dits par Jouvet auront été ceux d’Henri

Jeanson. Pour un acteur qui débuta au cinéma à

l’âge de quarante-six ans, compliments… Monsieur

Louis Jouvet ! |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

suite…

|

|

|

|

|