| |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

Entracte

: |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Dans

les films marquants qui méritent plusieurs détours,

mon préféré est sûrement «

La Nuit du Chasseur » (The Night of the Hunter) de Charles

Laughton, de 1955, avec Robert Mitchum et Shelley Winter, d’après

le roman de David Grubb. C’est l’un des films les

plus étranges du cinéma américain. Œuvre

unique de l’acteur Charles Laughton, ce film, sorte de

policier à contre-courant, échappe aux canons

du récit hollywoodien de l’époque et ne

se plie à aucun genre particulier. Il est de la trempe

des films de Griffith. Un vrai film-culte pour ciné-club.

Vous aurez compris qu’à sa sortie en salle il n’eut

qu’un tout petit succès ! Harry Powell (Robert

Mitchum) est un criminel psychopathe qui partage sa cellule

avec Ben Harper (Peter Graves), un condamné pour vol

et meurtre qui sera pendu sans avoir révélé

la cachette de son butin. Seuls les enfants de Ben Harper, John

(Billy Chapin) et sa sœur Pearl (Sally Jane Bruce) savent

que les dix mille dollars sont cachés dans la poupée

de la fillette. Alors commence la traque d’Harry Powell/Robert

Mitchum que son jeu subtil rend magnifique dans un rôle

de prédicateur des plus crédibles. Un beau rôle

de prédateur ! La police finira par arrêter Harry

et les enfants seront délivrés de leur secret.

Un film français également décalé

qui mérite un détour : « Le Vieux Fusil

» de Robert Enrico, de 1975 – trois César

la même année et le César des César

en 1985 – avec Philippe Noiret, Romy Schneider et Jean

Bouise (comédien discret, superbe d’efficacité

au cinéma). L’action se passe à Montauban

en 1944, presque un huis clos dans le château familial

du chirurgien Julien Dandieu (Philippe Noiret). La première

scène côtoie l’horreur, le film s’inspire

du massacre d’Oradour sur Glane, je la passe volontairement

sous silence. Grâce au chirurgien Dandieu, la traque peut

commencer. Vengeance expiatoire d’un homme ivre de douleur

avec, pour seul compagnon, un fusil à chevrotines et,

en toile de fond, un château avec des pièges redoutables.

Une véritable forteresse médiévale surplombant

une vallée !

Mais changeons de sujet avec Hitchcock. Personnellement, ma

notation se module selon les films mais certains sont de véritables

chefs d’œuvres. Dans la période anglaise,

« Les 39 Marches » de 1935, avec Robert Donat, Madeleine

Carrol, Lucie Marinheim, d’après le roman de John

Buchan est l’un d’eux. Richard Hannay (Robert Donat)

héberge une jeune femme dans son appartement londonien,

ignorant, bien entendu, qu’elle est agent secret et en

lutte contre une mystérieuse organisation. Elle sera

assassinée dans la nuit et aura juste le temps de lui

révéler le nom du village écossais où

siège ladite organisation ! Traques à répétitions

et angoisse garanties !

Toujours dans le registre de l’étrange : «

Les 4 Cavaliers de l’Apocalypse » de Vincente Minnelli,

de 1961, avec Glenn Ford, Charles Boyer, Ingrid Thulin et Lee.

J. Cobb. En Argentine, en 1938, l’histoire d’une

famille déracinée après la mort du vieux

Madariaga (Lee. J. Cobb). Ils se retrouvent à Paris sous

l’occupation, troquant une Argentine en mutation pour

une France en désordre. Il y en a qui ont vraiment la

poisse ! Lutte à l’intérieur et à

l’extérieur : les personnages s’entre-dévorent

pendant que la France est occupée par les nazis. On n’est

pas sans penser à Scola ou Pasolini !

Je terminerai par « Key Largo » de John Huston,

de 1948, avec Humphrey Bogart, Edward G. Robinson et Lauren

Bacall, un huis clos l’ambiance sulfureuse où les

personnages s’épient et se guettent pour voir qui

fera le premier faux pas. Le film est tiré de la pièce

de Maxwell Anderson. Frank McCloud (Humphrey Bogart), héros

de la seconde guerre mondiale, un peu mégalomane, rend

visite à la veuve d’un de ses compagnons d’armes,

Nora (Lauren Bacall). Elle tient avec son père un hôtel

perdu sur l’île de Key Largo, en Floride. Ce sera

le siège de l’épais malaise qui imbibe tout

le film, le rendant par moments statique. Rien de particulier

jusqu’à l’arrivée du gangster Johnny

Rocco (Edward. G. Robinson) et également d’un ouragan

qui va isoler l’île pour plusieurs heures. Le pourrissement

de la situation ira crescendo. On attendait beaucoup de Bogart

et le décalage vient de là, il restera étrangement

indifférent. Une attitude identique à celle qu’auront,

au retour du Vietnam, quelques années plus tard, les

vétérans qui ne trouvaient plus leur place.

Alors pour ne pas nous endormir là-dessus, je vous conseillerai

un film de 1987, totalement déglingué : «

Who’s that Girl ? » , une comédie de James

Foley avec Madona, Griffin Dunne et Haviland Morris. Le titre

du film est celui de la chanson de Madonna, elle incarne un

personnage excentrique (on avait l’habitude !). Si ça

ne vous fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal

! Sur ce… je vous souhaite une bonne nuit ! |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

La

Grande illusion - 1937

Souvent

les films de guerre sont d’une pauvreté étonnante.

Peut-être parce que les armes remplacent le scénario.

Il n’en est rien avec « La grande Illusion »

de Charles Spaak et Jean Renoir et sa troïka de grands

acteurs : Pierre Fresnay (le capitaine de Boëldieu), Jean

Gabin (le lieutenant Maréchal) et Eric von Stroheim (le

capitaine von Rauffenstein). Outre ces grandes pointures, il

ne faut pas oublier Marcel Dalio (Rosenthal), Julien Carette

(l’acteur), Dita Parlo (Elsa), Jean Dastré (l’instituteur),

Georges Reclet (un officier) et Jacques Becker (un soldat anglais).

Ce film obtiendra le prix du jury international du meilleur

film artistique à Venise ainsi que le prix du meilleur

film étranger décerné par la critique américaine

! Lorsque l’on songe au blocus que les Américains

font aux films qui ne sortent pas de leurs studios, celui-là

doit vraiment être un chef d’œuvre !

L’argument : pendant la première guerre mondiale,

dans un camp de prisonniers à la frontière franco-allemande,

une tentative de rapprochement entre des hommes ennemis de circonstance.

Dans le camp, la vie s’organise tant bien que mal et ces

hommes de toutes origines vont former un bloc de résistance

avec en parallèle la confrontation de deux officiers

ennemis, aristocrates, et nostalgiques d’une époque

épique qui n’est assurément plus la leur.

Deux prisonniers français s’évaderont et

gagneront la Suisse grâce à l’aide d’une

paysanne amoureuse de l’un d’eux. Le rapport entre

les deux officiers rend le film marginal. Lentement, ils vont

apprendre à s’apprécier mais surtout à

se respecter, évoquant le déclin de leurs aristocraties

respectives et… l’absence de respect de cette époque

pour les hommes de guerre ! Mais existe-t-il un intérêt

à la guerre ? C’est un huis clos étouffant

avec des dialogues d’une rare beauté et également,

d’une rare efficacité ! C’est presque du

théâtre. Une grande réussite.

En 1937, le film sera amputé de dix-huit minutes par

la censure qui y voyait une entreprise de démoralisation

! Les choses iront plus loin car à l’aube de la

seconde guerre mondiale, cette œuvre idéaliste,

quelque peu pacifiste, sera perçue comme une mise en

garde qui ne sera d’ailleurs pas comprise puisque celle

de 39 avait encore de beaux jours devant elle. Jean Renoir donnera

tout son talent à la magistrale étude de caractère

de ses personnages. Le stalag est un révélateur

de l’âme humaine. L’étude des différentes

couches sociales est suractivée par le confinement et

l’insupportable promiscuité. Jean Gabin, égal

à lui-même, nous donne un moment fort comme dans

« Pépé le Moko » ; Maréchal

correspond au français moyen de l’époque,

pétri de bon sens, grande gueule au patriotisme indéfectible,

et Rosenthal donne une version idéaliste de l’assimilation

réussie de la communauté juive au sein de la société

française. L’histoire, malheureusement démontrera

le contraire, le IIIe Reich nazi professait un antisémitisme

endémique et barbare. Le personnage le plus touchant

est sans doute Boëldieu, imprégné de romantisme,

lucide, conscient que son aristocratie est déliquescente,

qui ne peut se reconnaître dans un monde où l’honneur

est tombé en désuétude.

Dans l’œuvre de Renoir, qui ne se pose jamais en

donneur de leçons, ce film est à part. Son truc

à lui, c’est plutôt un savant jeu de massacre

dont personne ne sort indemne, comme dans « La règle

du jeu ».

En 1958, « La grande Illusion » sera classée

parmi les douze meilleurs films au monde. Le titre résume

parfaitement le film : l’homme qui pense, l’homme

qui interroge et s’interroge, l’homme d’honneur

; tous ces types d’homme sont autant de Sésame,

ouvre-toi. Pas étonnant que la censure ait sévi

…

Je vous quitte, ce soir, avec en filigrane, la silhouette d’Eric

von Stroheim et sa minerve. Quel sacré bonhomme !

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

James

Cagney 1899 - 1986 |

|

|

|

| |

|

|

J’ai

toujours aimé le cinéma noir américain.

Que ce soit celui d’avant ou d’après la seconde

guerre mondiale. Ainsi que les acteurs de cette époque,

comme James Cagney. Cagney est une légende, sa filmographie

est impressionnante d’autant qu’un quart de ses

rôles vont aux films de gangsters. Il débute avec

le sonore et sans sa voix, on perdrait tout le charme de son

débit haché, un staccato qui s’essouffle

par moments. On peut dire que sa vitalité lui aura permis

de nager dans les eaux salines des requins du cinéma

!

Il est né à New York en 1899 dans un milieu modeste

imprégné de tradition irlandaise et entre dans

la vie active dès l’âge de 14 ans ; on ne

compte plus ses petits boulots. Il aborde le spectacle comme

décorateur de théâtre et monte pour la première

fois sur une scène en 1919. Après six ans de cabaret

avec sa femme Frances, il décroche ses deux premiers

rôles marquants en 1930 avec « Outside Looking in

» et « Penny Arcade ». Là, commence

sa tumultueuse association avec la Warner Bros – à

souligner que son caractère cabochard et agressif ne

facilitait pas les choses, d’autant qu’il faisait

de sa virilité une profession de foi.

Il incarnera toute sa vie les classes laborieuses ; né

de la dépression, il lui doit ses turbulences. Il tournera

dans des films durs dont il essaiera toute sa vie de s’affranchir.

En 1935, il rompt avec la Warner. Il signe un nouveau contrat

avec le Grand National ou il tournera dans un film critiquant

le star-system « Something to sing about ».

C’est dans « Les Anges aux figures sales »

qu’il a le rôle de gangster que je préfère,

un face à face entre deux amis dont l’un est devenu

prêtre et l’autre gangster. Puis, « À

chaque aube je meurs » défendra les vertus de la

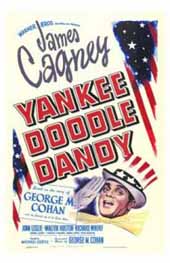

presse des années 30. En 1942, « La Glorieuse Parade

» marque un tournant dans sa vie. Ce film, une évocation

spectaculaire d’une des figures du music-hall américain,

George M. Cohan, un rôle à sa mesure de bête

de scène, sera récompensé par un oscar.

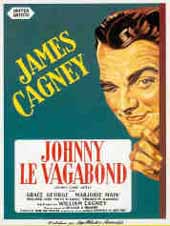

Les choses se gâtent lorsqu’il organise sa propre

production avec son frère, ce sera un échec total.

Malgré cela, il réussit à faire passer

son message humanitaire en toute indépendance. Il sera

pendant ce cours laps de temps « Johnny le vagabond »,

clochard poète et bon samaritain dans un univers allégorique

qui le satisfait pleinement. Il pourra ainsi parler librement

des forces de la corruption et des vertus de l’Amérique.

En 1949, il retournera à la Warner pour « L’enfer

est à lui ». Ce film est le sommet des films

du genre.

Ensuite, les personnages deviennent sans vie, sans discours

sociologique, murés dans leur solitude. Cagney, jadis

démocrate, ira vers une position plus conservatrice comme

dans « Le Fauve en Liberté », l'adaptation

d’un roman d'Horace McCoy. Sa dernière apparition

« A Lion is in the streets » parle d’un leader

populiste sans grande envergure. La vitalité de Cagney

des années 30 prend une tournure amère. À

cause de son intransigeance, il perdra l’appui de sa famille

et de ses amis ; une composante que Billy Wilder utilisera en

1960 dans « Un, deux, trois »... satire

décapante !

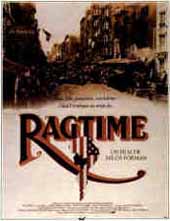

Ensuite, il ne tournera pas pendant 20 ans. Il manquait un dernier

tour de piste dans sa carrière, ce sera malheureusementpour

pour interpréter un préfet de police sans grand

intérêt dans « Ragtime ».

On pourrait résumer la vie de James Cagney par le titre

d’un de ses films : « À deux pas de

l’enfer ». Il n’en reste pas moins un

personnage attachant du cinéma américain. Il me

fait penser à Arthur Rimbaud : Je voulais être

un homme ordinaire ! mais toute sa vie, il serra les poings

comme dans ses films.

Il décédera à Stanfordville en 1986.

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

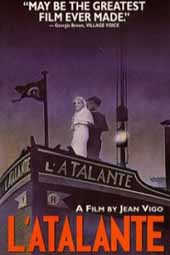

L’Atalante

– 1934

Dans

le cinéma français, s’il est un film à

part – peut-être parce qu’il est imbibé

d’un romantisme au quotidien – c’est bien

cette comédie dramatique de Jean Vigo. On y retrouve

dans les rôles principaux : Michel Simon (le père

Jules), Jean Dasté (Jean), Dita Parlo (Juliette), Gilles

Margautis (le camelot), Louis Lefebvre (le mousse). La version

intégrale de ce film que l’on peut définir

de campagnard fut coupée à sa sortie

car le sujet déplaisait à la censure. Ce n’est

que beaucoup plus tard qu’il fut reconstitué.

L’argument : À peine la cérémonie

de leur mariage terminée, Jean et Juliette, un marinier

et une fille de paysans, embarque à bord de l’Atalante,

une péniche comme il en existait beaucoup à une

époque où le fret – sable et matériaux

de construction – était acheminée en grande

partie par les canaux. L’équipage est réduit

à un vieux loup de mer qui connaît tous les océans

et à un mousse.

Un récit aux antipodes de « Le drapeau noir flotte

sur la marmite », avec Jean Gabin, un marin qui n’a

jamais navigué que dans sa tête. Il n’y a

sur l’Atalante que trois protagonistes : le père

Jules, le moussaillon et la jeune épousée qui

rêve de Paris, la ville magique. La belle ne se fera pas

à la monotonie de la vie à bord et elle s’enfuira

en laissant un mari déconcerté, inattentif à

son travail et risquant de se faire renvoyer ; le spectre du

chômage ne date pas d’hier. Le père Jules

qui n’a pas l’intention de laisser cette situation

se dégrader part rechercher la « patronne »

– comme il sait si bien le dire. Il la retrouve en train

d’écouter la chanson des mariniers et la ramène

à bord et l’Atalante qui peut ainsi continuer sa

route !

Avant « L’Atalante », trois petits films pleins

de verve avaient fait connaître Jean Vigo : « À

propos de Nice », « Taris »

et « Zéro de conduite ». Ce dernier

est une évocation de la routine d’un lycée-caserne,

parsemée de notes autobiographiques, qui avait été

interdit par la censure. À noter que Vigo était

le fils de l'anarchiste Eugène-Bonaventure de Vigo, plus

connu sous le nom de Miguel de Almereyda et on pourra comprendre

que cette filiation marqua sa scolarité de conséquences.

Malgré cela, le producteur acceptera « L’Atalante »

et l’unique long métrage de Vigo verra le jour.

Le personnage du père Jules est de la trempe des personnages

de Céline ou de Cendrars. L’exactitude des scènes

du quotidien – la guinguette, le vol du sac à main

– en font une prouesse d’équilibre entre

le drame visuel et le rire. Malgré la rudesse de la vie

des mariniers que Vigo nous décrit, le film reste féerique

! Elie Faure dira de ce film à sa sortie qu’il

était tourmenté, fiévreux, regorgeant

d’idées et de fantaisie truculente, d’un

romantisme virulent bien que constamment humain. Pour l’anecdote,

c’était l’un des films préférés

de François Truffaut.

Homme à la santé délicate, au lyrisme d’un

écorché vif, Vigo mourut à l’âge

de 29 ans d’une septicémie et son destin me fait

également penser à celui de Rimbaud, une œuvre

achevée avant l’heure. Qui peut dire combien de

chefs-d'œuvre il aurait réalisé si la faucheuse

n’avait pas frappé ! Vigo ne mourut pas au champ

d’honneur mais quelques jours avant la sortie de « L’Atalante »,

à temps, oserait-on dire, car le film sortit coupé,

avec pour fond sonore une mélodie misérabiliste

chantée par Lys Gauty : « Le chaland qui passe ».

Il faudra attendre 1950 pour que ce bijou du cinéma français

soit rendu à sa splendeur originelle.

Même s’il se dégage une grande tristesse

de la vie de Jean Vigo, j’aime ces maîtres qui ne

se sont pas attardés, laissant une trace puissante et

revigorante.

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Si

je devais écrire ma biographie, je la commencerais ainsi

: « Je suis né au milieu des chiffons et des

femmes. » Ma mère était couturière,

une grande couturière. Mon enfance baigna dans le lin,

la soie, la moire, l’astrakan, le vison et tant d’autres

belles choses. Peut-être est-ce pour cela que mon rapport

aux femmes est à l’opposé de celui d’un

Guitry ou d’un Montherlant ! À cette époque,

il n’y avait pas de jeunes filles en fleurs… juste

des arpettes et des femmes d’âge mûr. Alors,

pas étonnant que j’aime les films en costumes !

On festoie en ce mois de mai 1485, dans le premier de ceux que

j’évoquerai ici, au château du baron Hugues

qui marie sa fille Anne au chevalier Renaud. Mais cela est trop

harmonieux pour le diable... qui n’aime pas voir les gens

heureux. Alors, comme on s’ennuie ferme en enfer, il envoie

Gilles et Dominique pour séduire les mariés, et

semer le chaos sur terre. Mais il n’a pas prévu,

le Diable, que ses créatures tomberaient amoureuses de

leurs victimes. Que lui reste-t-il à faire ? Quitter

l’enfer pour venir remettre de l’ordre lui-même

sur terre !

Pas étonnant que le scénario soit de Prévert,

sa poésie transpire à travers les personnages.

L’amour doit régner et vaincre alors, pour permettre

aux héros de se retrouver, le temps suspend son vol et

le bal se fige. Une scène splendide, sûrement la

plus belle. Vous aurez reconnu « Les visiteurs du

soir » de Marcel Carné, tourné en pleine

guerre, en 1942, avec Arletty, Alain Cuny, Marie Déa,

Marcel Herrand, Fernand Ledoux dans le rôle du baron Hugues

et Jules Berry dans celui du diable. Arletty et Cuny nous offrent

un superbe moment de cinéma. Pour la petite histoire,

Cuny qui sera toujours un marginal ne s’en cachera jamais

dans ses interviews. Les lignes des costumes sont simples et

épurées mais costumes ou pas, ce film mérite

un détour !

Je me dois de citer la comédie musicale « La

veuve joyeuse » de Curtis Bernhardt, de 1952, mais

exclusivement pour Lana Turner car de toutes les versions de

cette opérette qui ont été mises en scène

pour le cinéma, ma préférence va à

cellede 1934, de Lubitsch (qui elle, est en noir et blanc) avec

Maurice Chevalier et Jeanne MacDonald dans le rôle de

la veuve joyeuse.

Dans la version de 52, Lana Turner joue le rôle de cette

veuve qui décide d’aller mener grande vie à

Paris, se faisant passer pour une entraîneuse, chez Maxim’s.

Elle sera remise dans le droit chemin par Fernandos Lamas, lui-même

pris au piège de sa propre machination. Dommage que dans

cette version la partition musicale de Franz Lehár ait

été réduite à une vingtaine de minutes

! Il n’en reste pas moins que les costumes sont à

la hauteur des attentes d’un tel cadre.

Parmi les metteurs en scène qui font de l’esthétisme

une priorité, James Ivory figure dans les premiers. Je

pense à « Chambre avec vue » de

1985, avec Daniel Day Lewis, Helena Bonham Carter, Julian Sands

et Maggie Smith. Quiproquos et grand amour naissent d’un

échange de chambre… le tout sur fond social et

avec vue sur l’Arno. Un voyage en Italie qu’une

jeune Anglaise victorienne n’est pas près d’oublier.

Des « Vestiges du jour » à « Jefferson

à Paris », dans les films de James Ivory,

décors et costumes touchent à la perfection. On

ne pourrait lui reprocher que des descriptions de vie un peu

statiques !

L’époque romaine et ses péplums affichent

des couleurs brutales avec ses costumes ! Je pense à

« La Tunique » de 1953, d’Henry

Koster, avec Richard Burton (Marcellus), Jean Simmons (Diana),

Victor Mature (Démétrius) et Jay Robinson (Caligula).

Parce que le jeune tribun romain Marcellus se voit dans l’obligation

d’assister à l’exécution de Jésus

et qu’au cours d’une partie de dés, il gagne

la tunique que le Christ portait sur la croix, sa vie va être

bouleversée. Il se convertira au christianisme et mourra

en martyr. Un récit hautement symbolique agrémenté

des poncifs du cinéma américain. Pour la petite

histoire, ce film est le premier à avoir été

tourné en cinémascope. Quant à la vérité

historique, difficile de s’y retrouver. Le film s’inspire

de « Quo Vadis » réalisé

deux ans plus tôt. De la même époque « Les

Gladiateurs » de Delmers Daves ont le mérite

de retracer le réalisme sauvage des arènes romaines.

Toujours pour les costumes, je reverrais bien « Les

trois mousquetaires ». On n’en compte plus

les versions. Celle d’Henri Diamant-Berger, de 1932, avec

Aimé Simon, Gérard Henri Rollan, Blanche Montel

et Edith Mera durait deux heures seize et faisait l’objet

de deux séances. Fred Niblo en 1921, George Sidney en

1948, André Hunebelle en 1953, Richard Lester en 1973,

Stephen Herek en 1993, ont chacun tourné la leur mais

ma préférée reste celle de 1961, de Bernard

Borderie, sans doute à cause de Mylène Demongeot...

S’il est un film, en cuirasse pour tout vêtement,

qui laisse un malaise profond, c’est bien « Aguirre,

la colère de Dieu » de Werner Herzog, de 1972,

avec Klaus Kinski, comédien exceptionnel mais, du point

de vue de ceux qui l’ont fréquenté, aussi

désagréable dans son rôle que dans la vie,

célèbre pour ses colères et ses coups de

gueule. Le film se résume par ces simples mots :

de l’homme à la folie ! Werner Herzog est

le cinéaste du romantisme allemand renouvelé et,

quand on sait que ce metteur en scène prend quatre-vingt-dix

pour cent de risques sur les tournages, on peut aisément

imaginer que le tandem Herzog/Kinski n’a pas du manquer

de piquant !

Je ne peux pas finir sur des costumes entachés de sang

et de boue, je vais donc me tourner vers le film fleur bleue

par excellence qui ne peut faire de mal à personne. « Sissi

» de 1955 d’Ernst Marischka, avec Romy Schneider,

Karl Heinz Böhm, Magda Schneider (sa mère dans la

vie) et Uta Franz. Lors d’une fête donnée

à la cour impériale de Vienne, un amour va naître

entre la fille du roi de Bavière, la princesse Sissi

et le jeune empereur François Joseph. Non content de

nous avoir fait valser, le metteur en scène récidivera

en 1956 avec « Sissi impératrice »

et en 1957 avec « Sissi face à son destin ».

Le couple sera presque heureux et un bout de choux naîtra.

Que demande le peuple ! Lorsque le film passait en province,

je vous assure qu’il fallait réserver. Le moins

que je puisse noter, c’est que la vie d’errance

de l’impératrice Elisabeth n’est pas retracée

dans cette trilogie. Mais par principe, il faut voir tous les

films avec Romy Schneider. Dommage qu’elle n’ait

choisi ensuite que des rôles misérabilistes. Elle

était belle, fragile, avec la voix d’un ange…

tout ce qu’il ne faut pas être dans un monde de

prédateurs.

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Arletty

1898-1992 |

|

|

|

| |

|

|

S’il

fallait donner un qualificatif à Arletty, ce serait

: inimitable ! Une gouaille naturelle, une présence

attachante, on avait vite fait de se laisser prendre dans

ses filets. Une exception dans le cinéma français.

Elle vint au septième art lentement, sans aucune certitude,

comme poussée par les chalands. Elle était belle

avec une certaine gravité dans le regard, royale dans

tous ses rôles. L’esprit vif, tour à tour

calme ou moqueuse, nimbée d’une grande poésie,

mais toujours avec ce maintient inoubliable. Dommage qu’elle

fut souvent confinée dans les mêmes stéréotypes.

Arletty, c’est Paris en toile de fond, la gare de l’Est,

le grand escalier de pierre qui rejoint la gare du Nord et

surtout, le fameux canal Saint-Martin !

Arletty – Léonie Bathiat – naît à

Courbevoie le 15 mai 1898. Une enfance heureuse, coupée

de séjours en Auvergne. Premier choc en 1914, son amoureux

meurt à la guerre ; il avait les yeux si bleus

qu’on l’appelait Ciel. Elle décide

de ne jamais se marier et de ne pas avoir d’enfants

pour n’être ni veuve de guerre ni mère

de soldat. Elle ne manquera pas à sa parole. Second

choc en 1916 à la mort de son père. Elle se

retrouve seule avec sa mère, tourneuse d’obus,

c’est à cette époque qu’elle devient

dactylo puis mannequin.

Paul Guillaume, le marchand d’art qu’elle rencontre

par hasard, lui ouvre les portes du théâtre avec

deux recommandations : l’une pour l’Odéon,

l’autre pour les Capucines ; elle choisit le théâtre

des Capucines, considéré à l’époque

plus mondain. C’est son directeur, Armand Berthez, qui

lui trouvera son nom de scène. Elle traverse avec plus

ou moins de bonheur les années folles, joue dans ces

revues aux couplets irrévérencieux qui passent

au crible l’actualité politique et scandaleuse

et se hasarde aussi au cabaret. En 1928, elle s’épanouit

dans l’opérette avec « Yes »

de Maurice Yvain puis « Azor » en 1932

et « Un soir de réveillon » de

Raoul Moretti. Suivra « Ô mon bel inconnu »

de Reynaldo Hahn et en 1934 « Le bonheur, mesdames ! »

de Christiné. Colette décrira son regard

chaviré et sa séduction directe !

Elle débute au cinéma en 1930 dans « La

douceur d’aimer » de René Hervil et

récidive en 1931 dans « Un chien qui rapporte »

de Jean Choux (un véritable navet !). Tout prend

forme à partir de 1936 quand l’auteur Édouard

Bourdet l’associe à Victor Boucher et Michel

Simon dans sa pièce de théâtre « Fric-Frac »

et c’est là que le triomphe arrive. Comique de

truands et argot inoubliable à usage des gens du monde.

En 1939, Fernandel remplace Victor Boucher pour l’adaptation

cinématographique de Maurice Lehman et Claude Autant-Lara

où elle sera sublime de malice et d’autorité.

Guitry, qui ne s’entourait pas de n’importe qui,

l’intègre au prologue de « Faisons

un rêve » en 1937, il ira même jusqu’à

la noircir pour le rôle de la reine d’Éthiopie

dans « Les perles de la couronne » en

1937 ! La même année, elle sera une soubrette

dans « Désiré ».

Elle n’oubliera jamais le théâtre. Avec

Cocteau, ce sera « L’école des veuves »,

avec Guitry « Crions-le sur les toits »,

sa présence remplira l’ABC et le théâtre

de la Madeleine.

C’est sur le plateau de « Pension mimosas »

en 1934 qu’elle rencontre Marcel Carné alors

qu’il est l’assistant de Feyder. En 1938, il lui

propose un chef d’œuvre : « Hôtel

du Nord » sur des dialogues d’Henri Jeanson.

Avec cette réplique : « Atmosphère,

atmosphère… Est-ce que j’ai une gueule

d’atmosphère ? », le duo Arletty/Jouvet

fera le tour du monde. C'est également de ce film est

tiré cette expression succulente : « Pas

folle la guêpe ! »

Vient ensuite, en 1939, le film de Jean Boyer « Circonstances

atténuantes » dans lequel Arletty fredonne,

sur un air de java : « Comme de bien entendu »

Je l’entends encore ! Elle chantera aussi dans

« Tempête » de Bernard Deschamps

en 1940. Suivra un grand film, triste à souhait, «

Le jour se lève » de Carné en 1939 et

« Madame sans gêne » de Roger Richebé

en 1941. Une seule personne l’égalera plus tard

dans ce rôle, ce sera Jacqueline Mailland.

Puis ce sera un personnage androgyne dans « Les visiteurs

du soir » en 1942 et elle sera l’inoubliable Garance

dans : « Les Enfants du Paradis » en 1944. Un

chef d’œuvre du cinéma français !

La période trouble de l’occupation et sa fréquentation

d’un haut gradé de l’armée allemande

l’associent à la fine fleur de la collaboration

et annoncent les prémices du déclin de sa carrière.

Les nuages s’amoncellent à la Libération,

ce sera la prison. Elle aura cette phrase décapante

: « Mon cœur est français, mon cul est international

! » Elle accepte tout sans broncher mais son aventure

aura malgré tout des retombés sur sa carrière

même si Prévert et Carné lui restent fidèles.

Sa pénitence achevée, elle revient au théâtre

avec « Un tramway nommé désir »

en 1949, puis dans « La descente d’Orphée

» en 1959, « Un otage » en 1962 et la reprise

de « Les monstres sacrés » en 1966. Le

cinéma la délaisse. Elle avait été

émouvante dans « L’air de Paris »

de Carné en 1954, elle fut irrésistible dans

« Maxime » de Verneuil en 1958. Ces derniers films

annoncent son crépuscule, la nuit s’abat sur

ses yeux... Elle aura quitté la pleine lumière

de la gloire pour l’obscurité. Elle s’éteint

à Paris, le 23 juillet 1992.

Pour moi, elle restera un Sphinx aux foudroyants éclats

de rire... Il y a dans le ciel une étoile de plus !

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

suite…

|

|

|

|

|