| |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

Entracte

: |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Le

cinéma d'animation |

|

|

|

| |

|

|

Le cinéma d’animation me prit par la main très

jeune, place de la cathédrale, à Meaux, devant

la vitrine d’une boutique d’antiquité tenue

par deux vieilles filles, des soeurs. Des personnages bougeaient

sur un cylindre qui tournait et qui m’attirait par sa

luminosité, c’était la répétition

d’un attelage avec un seul cheval. Plus tard, j’appris

que les mémés mentaient en disant que c’était

un objet rare puisqu’il ne pouvait s’agir que d’une

mauvaise copie du zoopraxiscope d’Eadweard Muybridge de

1879... Plus tard, j’ai présenté des films

dans un ciné-club, mais le cinéma d’animation

n’intéressait guère. Pour les enfants

! entendais-je… et même Walt Disney n’eut

guère plus de succès...

La meilleure définition du film d’animation est

certainement l’art d’animer l’immobile, de

créer le mouvement par juxtaposition d’images,

d’objets ou même de photographies représentant

les phases successives d’un même mouvement. Le nom

du procédé, c’est « image par

image », le très connu : 24 images/seconde, la

base du cinéma qui fut suivi par de multiples techniques

: le dessin animé peint à la gouache sur cellulo,

le film de marionnettes ou d’objets animés, la

peinture animée, l’animation de personnages découpés

ou tout simplement de personnages vivants, l’écran

d’épingles, la stéréoscopie, le film

gravé directement peint sur pellicule sans intervention

de la caméra, l’animation par ordinateur, l’animation

de particules ou de matières.

La préhistoire du film d’animation, ce sont les

théâtres d’ombres animées (de Séraphin

en 1770 à Caran d’Ache en 1886), le phénakistiscope

du Belge Joseph Plateau développé entre 1828 et

1832, le praxinoscope d’Émile Reynaud crée

en 1876 avec 12 miroirs (lui succèdera le théâtre

optique qu’il brevètera en 1888) et le fameux zoopraxiscope

d’Eadweard Muybridge de 1879. Arrive ensuite Louis Lumière,

personnage incontournable, créateur du cinématographe.

Il reprit les travaux de Reynaud, l’idée lui paraissait

simple : utiliser des bandes perforées et souples pour

assurer une projection de mouvement continu, sans flou ni sautillement.

Mais qui a vraiment inventé le dessin animé ?

C’est un sujet très controversé, simplement

parce qu’à cette époque, les inventeurs

étaient prolifiques…

En 1906, arrive un procédé qui gardera le nom

de « mouvement américain », Stuart Blackton

vient de réaliser un film qui marquera tous les esprits,

« Humorous Phases of Funny Face », une main dessine

des personnages qui soudain s’animent ! Tout se précipite.

En 1908, Émile Cohl projette au théâtre

du Gymnase, à Paris, son dessin animé « Fantasmagorie

», croyant être le premier et le seul ; il ignorait

avoir été devancé de deux ans par un américain

(vive Internet !…). L’animation est considérée

à cette époque comme un art majeur. C’est

à New York, en 1909, que Winsor McKay projette sur écran

un dessin animé, beaucoup plus élaboré,

qu’il commentera lui-même : « Gertie le dinosaure »

(son Little Nemo sera mis en mouvement en 1911 par Stuart Blackton).

Le cinéma découvrait le dessin animé qui

lui avait donné naissance. En 1924, Earl Hurd déposa

un brevet pour une technique nouvelle, car jusqu’à

présent, les films étaient réalisés

sur papier. Son truc, c’est le traçage à

la gouache sur feuilles translucides, une invention capitale

qui va faire passer l’animation artisanale au niveau industriel.

En 1916, le studio Barre (issu de la Biograph de Thomas Edison)

s’était groupé avec celui de Charles Bowers

; plus tard, ils fonderont les fameux studios d’Astoria

; Earl Hurd, lui, crée celui de la Paramount. En 1927,

il produira « Le fermier d’Alfalfa »

de Paul Terry puis les films de Max et Dave Fleischer. Viendront

ensuite les personnages devenus mythiques : Betty Boop et Popeye.

Plus tard, les studios s’installeront en Floride et ce

sera le début de l’épopée des longs

métrages avec, en 1939, « Les voyages de Gulliver

», et « Douce et Criquet s’aimaient d’amour

tendre » en 1941. À partir de là se crée

une véritable toile d’araignée dans l’industrie

cinématographique d’animation avec ruptures et

créations de nouvelles sociétés.

Et Tex Avery débarque !... aux studios Fox, en 1930,

puis il travaille à la Columbia et à Universal

pour arriver finalement chez Warner Bros qui produira les «

Looney Tunes », une série de dessins animés

où s’enchainent de nombreuses créations

: Bugs Bunny, le canard Daffy, le cochon Porky, Elmer Fudd,

le chat Sylvestre, Speedy Gonzales le souriceau, et ceux qui

m’amusent beaucoup : Bip Bip et le coyote dans leur duo

sado-maso. Mais c’est à un Australien, Pat Sullivan,

que nous devons la première star du dessin animé

: Félix le chat, créé en 1919 en collaboration

avec Otto Messmer. Puis les studios MGM lanceront « Happy

Harmonies » (de Harman et Ising en 1934, avec un personnage,

Bosko, créé alors qu’ils travaillaient pour

la Warner) et grâce à Fred Quimby, ils ouvriront

une unité regroupant de grands noms dont William Hanna,

Friz Freleng et Milt Gross qui aboutira, dans les années

40, à la série explosive « Tom et Jerry ».

Puis arrive le géant : Walt Disney (un empire, cet homme

!). C’est à Kansas City en 1922 qu’il fonde,

avec son frère Roy, le Laugh-O-Grams studio qui fera

rapidement faillite. Ils produisent des féeries animées

dont la série « Alice » et « Oswald

le lapin » (le précurseur de Mickey !) ; et en

1928, le lapin cèdera la place à Mickey Mouse.

Toujours en 1928, vient alors le premier dessin animé

sonorisé « Steamboat Willie » ; puis en 1932,

le premier en technicolor de la série Silly Symphony

: « Flowers and trees ». Maintenant l’idée

de Walt Disney est de produire un long métrage, «

Blanche neige et les 7 nains », mais pour ce faire, il

doit améliorer la technique. En 1937, un an avant «

Blanche-Neige », « Le vieux moulin » voit

le jour, produit avec la caméra multiplane qui apporte

un effet de profondeur. Et l’industrie Disney débute

avec une série de longs métrages prestigieux :

« Pinocchio » et « Fantasia » en

1940, « Dumbo » en 1941, « Bambi » en

1942, « Cendrillon » en 1950, « Alice au pays

des merveilles » en 1951, « Peter Pan » en

1953, « La belle et le clochard » en 1955, «

La Belle au Bois dormant » en 1959, « Les 101 Dalmatiens

» en 1961, « Merlin l’enchanteur »

en 1963, « Le Livre de la Jungle » en 1967. Ensuite,

après sa mort, il y aura encore « Les Aristochats

» en 1970 qui, à mon sens, garderont l’esprit

Disney. Puis, ce sera une autre histoire…

La terre d’élection du dessin animé restera

celle des États-Unis, mais côté français,

n’oublions pas les trucages de Méliès, il

y en eut de fameux, et mon préféré qui

reste Paul Grimault, fondateur de la société Les

Gémeaux d’où sont sortis de purs joyaux

: « Le marchand de notes » en 1941, « La Flûte

magique » en 1946, « Le petit soldat » en

1947. « La bergère et le ramoneur »

verra le jour en 1953, mais un conflit l’opposera à

son producteur, et il ne sortira la version définitive

(sous le titre « Le roi et l’oiseau ») qu’en

1979. Elle se verra couronnée par le prix Delluc. Avec

lui, travailleront de nouveaux réalisateurs : Jacques

Colombat (et son premier court-métrage « Marcel,

ta mère t’appelle » en 1963, «

Robinson et compagnie » en 1991), Jean-François

Laguionie (« La demoiselle et le violoncelliste »

en 1965, « L’île de Black mor » en 2003).

Mentionnons Topor, René Laloux, et Picha, même

si je ne trouve pas tout du meilleur goût… L’animation

française s’enrichira avec la collaboration de

nombreux dessinateurs étrangers : l’Anglais Peter

Foldes, des Polonais comme Borowczyk et Jan Lenica, les Américains

Frank Smith et Jules Engel. Les festivals d’Annecy et

de Zagreb produisent régulièrement des rencontres

et renouvelle les effectifs. Par la suite, les succès

commerciaux d’Astérix domineront largement le dessin

animé français.

Du Canada, je ne garde que Norman McLaren et sa « Poulette

grise » de 1942. Un détour par la Tchécoslovaquie

avec Jirí Trnka et son théâtre de bois,

des marionnettes qu’il met en scène (« Le

rossignol de l’empire de Chine » en 1948, «

Le Brave Soldat Chvéïk » en 1955, «

Le songe d’une nuit d’été »

en 1959).

L’animation en Grande-Bretagne fut longtemps monopolisée

par un couple, John Halas et Joy Batchelor. « La ferme

des animaux » en 1954 leur apportera un moment de gloire

ainsi que « Automania 2000 » en 1963.

Le cinéma d’animation italien a souvent marché

sur les traces de Disney. On peut quand même citer Bruno

Bozzetto pour son premier film, « Tapum, la storia delle

armi » en 1958, « Les deux châteaux »

de 1962 et « West and soda » de 1965.

Avec la Roumanie, un nom s’impose : Ion Popesco Gopo («

Homo sapiens » en 1960).

Pour terminer cette évocation des talents européens,

un détour par la Bulgarie, riche de cinéastes

d’animation : Todor Dinov, Donjo Donev, Ivan Vesselinov.

Pour finir, car on ne peut ignorer le pays du manga, le Japon.

Si certains ont dessiné pour la propagande pendant la

Seconde Guerre mondiale, ils n’en restent pas moins de

grands artistes. Citons « La baleine » de Noburo

Ofugi en 1952, ainsi qu’une fable fantastique et raffinée

« La tristesse de la Belladonna » de Yamamoto Eiichi

en 1973. mais il est infiniment regrettable que ce pays se soit

perdu dans des séries télévisées

aux mouvements simplistes comme « Goldorak ».

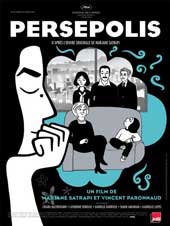

Une mention particulière à « Persepolis »

de 2007, de Marjane Satrapi (d’après sa bande dessinée)

et Vincent Paronnaud, réalisé en noir et blanc,

un beau conte moderne sur l'adolescence, l'exil et la différence.

Pour résumer, on peut dire que, même si Walt Disney

dut vaincre à son époque le scepticisme et l’ironie,

l’animation a été et restera un laboratoire

pour le 7e art qui a stimulé les secteurs de pointe de

la recherche. Son plus beau film reste pour moi « Fantasia

». La danse des heures de Ponchielli, ou l’apprenti

sorcier de Paul Dukas… Ça, il fallait le faire

! |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

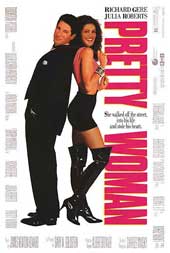

Pretty

Woman - 1990 |

|

|

|

| |

|

|

Ah ! comme il m’énervait cet ami qui disait : «

C’est une pute ! » car il manifestait là

l’un des pires défauts, le mépris.

Ce que j’ai aimé dans « Pretty Woman »,

c’est le rêve qui se réalise. Dans ce film,

Vivian Ward (Julia Roberts) est bouleversante d’opiniâtreté

et Edward Lewis (Richard Gere) va découvrir beaucoup

sur lui-même grâce à cette empêcheuse

de tourner en rond, il ira jusqu’à se fâcher

avec son meilleur ami. N’y aurait-il qu’un pas entre

celui qui se croit le maître et celle qui risque tout

sur la même carte ? Edward Lewis passera d’une neutralité

déconcertante, mélange d’argent et d’ennui,

à la découverte d’un être de chair

et de sang, pétillante de vie, qui va le contraindre

à aller jusqu’au bout de ses désirs. Les

hommes d’affaires auraient-ils une âme ? Dans ce

film… oui ! J’aime ce vendeur à la criée,

au début du film, qui répète : «

Quel est votre rêve ? » Ce « Quel est votre

rêve » donne le ton du film, car sur Hollywood boulevard,

à Los Angeles, il n’y a que des fantômes,

seules Vivian et sa copine semblent vivantes. On passe une mini-jupe

et des cuissardes, un rituel de mauvais goût, et on va

faire le plus vieux métier du monde ! C’est là

qu’elle rencontre un riche homme d’affaires désabusé,

sachant à peine conduire, paradoxe, une voiture de sa

condition. Elle prend le volant, puis viennent les enchères.

L’homme a autant envie de coucher que de se faire pape,

mais Vivian ne se laisse pas impressionner. Dans un premier

temps, elle cherche à lui soutirer le maximum. L’une

des premières scènes, avec pour thème les

préservatifs, est truculente. Je cite : « J’en

ai des rouges, des jaunes, des vertes, des bleues, je suis à

court de violettes ! Mais il me reste une Gold Circle, la capote

des champions. Rien ne passe à travers cette garce !

» Dans la bouche de Vivian, ce n’est pas vulgaire,

c’est comique.

Autre morceau de choix, le directeur de l’hôtel

de luxe où loge le richissime golden boy, Barney Thompson

(impeccablement incarné par Hector Elizondo) qui apprend

les bonnes manières à Vivian. Bien que réticent

au départ (son hôtel n’est pas un hôtel

de passe !), il finira par apprécier cette charmante

jeune femme qui se donne autant de mal pour séduire.

Car Vivian Ward veut un prince charmant, comme cette salope

de Cendrillon (selon les propos de sa copine). Cupidon veille

pendant que la petite araignée tisse sa toile et monsieur

triste mine, l’homme d’affaires implacable, le requin

des rachats d’entreprises en difficulté qui s’est

perdu dans l’âge adulte comme le petit Poucet, prendra

tout son temps (celui du film !), pour perdre sa carapace et

devenir un être normal. C’est un conte moderne entre

guimauve et foire des vanités, un film presque innocent,

plein de tendresse et de retenue. La belle apprivoise la bête

! Dans un monde cynique à pleurer, c’est rafraichissant,

certains diront : trop beau pour être vrai…

Le réalisateur Garry Marshall nous a fait du sucré,

une œuvre totalement irréaliste qui fonctionne très

bien, mais attention, ça ne marchera qu’une fois.

Marshall essayera de reprendre la recette dans « Just

Married », mais la mayonnaise ne prendra pas, car il n’y

a jamais eu qu’une seule Belle au bois dormant, une seule

Cendrillon ! « Pretty Woman » sera, grâce

à Julia Roberts et à Richard Gere, le film le

plus populaire de l’année 1990, il y avait longtemps

qu’Hollywood n’avait pas distillé et répandu

ce petit charme indéfinissable qui fait les soirées

réussies...

Pour l’anecdote, un point reste à éclaircir,

le rôle de l’actrice Shelley Michelle… Bien

sûr, vous avez deviné, c’est la doublure

de Julia Roberts dans les scènes au lit. Les actrices

américaines ne veulent pas que leurs petits défauts

apparaissent à l’écran, c’est dans

le contrat, mais ça ne casse même pas l’ambiance…

Je vous quitte, ce soir, sur deux très belles scènes,

Vivian à l’opéra, émue aux larmes,

et celle de la fin, son prince charmant toujours aussi gauche

(et avec le vertige) qui grimpe pour aller chercher sa belle,

par l’échelle extérieure, un bouquet de

fleurs à la main, sur la Traviata de Verdi, pas même

honteux de la posture ! Le rideau tombe et l’on entend

encore : « Quel est votre rêve ?... »

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

James

Dean (1931-1955) |

|

|

|

|

James

Dean, c’est le rebelle, le romantique tué dans

sa course.

Né dans l’Indiana en 1931, son enfance fut une

lente errance d’une ferme du Midwest à la Californie,

puis à nouveau vers l’Indiana à la mort

de sa mère en 1940. Après des études à

Santa Monica et Los Angeles, il apparaît dans quelques

téléfilms puis en 1952, il joue à Broadway

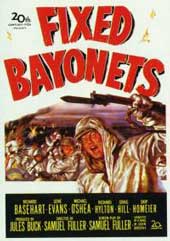

dans « See the Jaguar ». Au cinéma,

on le voit en 1951 dans « Baïonnette au canon »

de Samuel Fuller, en 1952 dans « La Polka des marins »

de Hal Walker et dans « Qui donc a vu ma belle ? »

de Douglas Sirk, en 1953 dans « L’Homme de

bonne volonté » de Michael Curtiz.

En 1954, c’est son interprétation dans «

The immoralist » adapté du roman d’André

Gide qui séduit Kazan pour le rôle de Carl Trask,

l’adolescent incompris, sauvage et malheureux de «

À l’est d’Éden ». James Dean

s’intéresse aux méthodes d’identification

physique et psychologique de l’Actor's Studio et travaille

très sérieusement l’expression corporelle

et ses rôles, mais sa passion, c’est la vitesse

et les courses automobiles, et ce sera son destin.

Peu à peu, son attitude agace. Il arrive en retard aux

répétitions, brocarde la vedette, grossier ou

enjôleur, on le trouve infréquentable. Ce n’est

pas un hasard s’il incarne Jim Stark dans « La Fureur

de vivre » de Nicholas Ray en 1955. Le tournage de «

Géant » tourne au cauchemar, il veut imposer ses

idées à Georges Stevens qui ne le supporte plus.

Les acteurs ne lui adressent plus la parole. Son contrat stipule

qu’il ne doit pas participer à des courses automobiles

pendant le tournage, quinze jours après, le 30 septembre,

il se tue sur la route de Salinas alors qu’il se rendait

à une compétition.

Sa mort déchaine aux États-Unis une hystérie

collective comparable à celle de Rudolf Valentino en

1926. À la différence que Valentino était

idolâtré tandis que la jeunesse américaine

s’était identifiée à James Dean.

Pour la première fois, un très jeune homme incarnant

la même révolte apparaissait à l’écran.

Tous les ingrédients étaient réunis, le

désarroi au changement des valeurs, la guerre froide,

la guerre de Corée qui accentuaient un sentiment de solitude

et d’incompréhension pour une jeunesse qui se cherchait

un avenir. James Dean, avec son allure peu soignée et

sa hargne, était devenu, sans en être conscient,

le porte-parole de cette jeunesse. Accroché à

son fusil dans Géant, et soudainement décroché

de la vie sur la route de Salinas, il était l’errant

dont l’appel se perd dans la nuit. Sa plus grande surprise

fut la mort et cette fois, ce n’était pas du cinéma...

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

La

vie a un début et une fin, et ce n’est pas toujours

un long fleuve tranquille. Cette thématique se termine

un été qui n’est pas celui de 42…

Je vous quitte sur quelques belles images gravées dans

ma mémoire : le doux visage de Meryl Streep dans « La

maîtresse du lieutenant français »,

la beauté crapuleuse d’Elizabeth Taylor dans « La

mégère apprivoisée », le regard

perdu de Michèle Morgan en Jeanne d’Arc dans « Destinées »,

l’image d’Épinal d’une adolescente

de charme, Greta Garbo dans « La légende de

Gösta Berling », Virginia Cherril en fleuriste

aveugle dans « Les lumières de la ville »

et pour le fun, le chat noir dans son rôle de chat noir

du « Crabe tambour » ! Pour l’anecdote,

l’auteur de ces lignes est de la génération

des « 400 coups » de François Truffaut...

Et pour le happy-end, une courte histoire : On raconte qu’une

belle Américaine se présenta un jour à

la porte du jardin du peintre Claude Monet, à Giverny.

Elle sonne et un homme en tablier bleu, coiffé d’un

chapeau de paille, apparait. « Jardinier, dites à

votre maitre que madame Machin (pour ne vexer personne) est

là. » L’homme répondit : « Mais,

je suis Claude Monet ! » Il paraît qu’elle

n’est jamais revenue...

Le cinéma, c’est la vie, et la vie, c’est

du cinéma ! Je vous souhaite la bonne nuit…

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Le Majestic au fil du temps...

Plusieurs

fois évoqué dans ces pages, le théâtre

de Meaux, devenu le cinéma Majestic, a été

inauguré en 1843.

Modernisé dans les années 30, il a été

transformé en multisalles dans les années 90.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|