| |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

Entracte

: |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Les

années 90 |

|

|

|

| |

|

|

Il est vrai qu’après 1990, le cinéma ne

m’intéresse plus beaucoup. Trop de violence gratuite,

d’hémoglobine à flot, et des effets spéciaux

souvent contestables reléguant le spectateur au rang

d’enfant arriéré en mal d’explications.

La technique de cette décennie pouvant se résume

à un cinéma truffé d’images à

peine lisibles, et à des plans si accélérés

qu’ils échappent à la perception du spectateur

envoyé comme une boule de billard là où

l’on veut qu’il aille. Et le pire, c’est qu’il

n’en est pas conscient (pour exemple les images subliminales).

Autre exemple, la caméra changeant trop rapidement de

place et de perspective. Pour bien observer certaines scènes,

il faut recourir au magnétoscope et faire des arrêts

sur images. On peut dire que cet engin est l’avenir du

cinéphile qui permet aussi de revoir des œuvres

tombées en désuétude. Un cinéaste

comme David Fincher demande que l’on regarde ses films

4 à 5 fois ! Jouvet, si attaché aux dialogues,

aurait détesté ce cinéma. Les productions

hollywoodiennes sophistiquées sont réalisées

avec l’objectif d’être vue, une fois sur grand

écran, et plusieurs fois chez soi. On peut dire aujourd’hui

que la plupart des films demanderaient trois premières

: projection en salle, projection cassette vidéo, diffusion

sur petit écran. Le rapprochement : télévision/cinéma

était inévitable d’ailleurs, certains téléfilms

comme « Mission impossible » ont donné des

adaptations pour le cinéma ; il n’y a plus

de frontières hermétiques entre les deux médias.

Deux exemples d’acteurs : Helen Hunt et George Clooney

deviennent des stars à Hollywood après avoir été

des stars de séries télévisées populaires.

Aujourd’hui, on fabrique des téléviseurs

dont les écrans 16/9e correspondent au format du grand

écran. C’est la transmission numérique du

son qui a ouvert une nouvelle ère cinématographique.

Par contre, il y a une question humaine que nous devrions tous

nous poser : faut-il prendre au sérieux une lettre d’amour

qui nous arrive sous forme de message électronique ?

Sommes-nous devenus des robots sans nous en être rendu

compte ? On est loin de Lubitsch qui laissait au public ses

facultés d’appréciation. Nous sommes dans

le mensonge de masse, pas étonnant si les politiques

s’en soient emparés. Je ne prendrais qu’un

seul exemple, JFK, gratifié du commentaire de George

Bush, chef de la CIA de 1976 à 1977 : « Je ne sais

pas grand-chose du film, je ne l’ai pas vu. Il existe

des conspirations sur tout, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles

Elvis Presley serait encore vivant. » Signé Bush

! Édifiant non ?...

On considère que le cinéma des années 90

est un cinéma de citations, les réalisateurs se

plaisent à exhiber leurs connaissances cinématographiques.

En 1987, à la fin des « Incorruptibles »,

le réalisateur américain fait allusion à

la fameuse scène du cuirassé Potemkine de 1925

dans laquelle une voiture d’enfant dévale les escaliers.

Pour résumer, de tout temps, seuls les bons films ont

donné envie d’aller au cinéma. J’espère

seulement que l’avenir du spectateur ne passe pas par

cet espagnol : Don Quichotte de la Manche, qui lisait trop de

romans et finit par se prendre pour un hidalgo et se battre

contre les moulins à vent.

Je dois cependant admettre que les années 90 ont produit

quelques petites merveilles. Passons aux choses sérieuses

comme le très bon film d’Oliver Stone de 1991 :

« JFK » ou comment deux hommes peuvent être

touchés plusieurs fois par le même projectile.

Un seul homme, piètre tireur de surcroît, est-il

capable de tuer de loin un homme dans une voiture qui roule

et en plus, avec un mauvais fusil et une mauvaise visibilité.

Jim Garisson (Kevin Costner) procureur de la Nouvelle-Orléans

affirmera que non, c’est impossible. Cette nouvelle dérangeante

implique le fait que Lee Harvey Oswald n’a pas tué

seul le président Kennedy. Pour beaucoup d’Américains,

ce film restera un film de propagande…

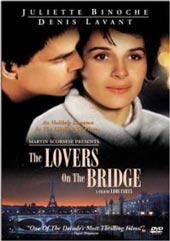

Dans le genre « film qui ne fâche pas » style

cinéma-vérité chez les SDF : « Les

Amants du pont Neuf », de Léos Carax en 1991. Une

histoire d’amour entre deux marginaux avec qui la vie

n’a pas été tendre. Michèle (Juliette

Binoche) peintre et presque aveugle a toujours un révolver

dans sa boite à couleurs s’éprend d’Alex

(Denis Lavant), une espèce d’hyperactif asocial

cracheur de feu et toujours défoncé. Ajoutons

à cela un vieux clochard et l’on a un film talentueux

et… misérabiliste. Bonjour Zola ! Léos Carax

n’a pas lésiné sur les moyens, le Pont-Neuf

a été reconstruit, presque grandeur nature avec

quelques façades de maisons le long de la Seine, dont

celle de la Samaritaine, à proximité de Montpellier.

Fatalité ? Le mauvais œil s’est acharné

sur le tournage : mort du producteur, rupture sentimentale entre

Carax et Juliette Binoche, il a fallu trois ans pour achever

le film. C’est le plus cher du cinéma français

: 160 millions de francs. Un film unique, avec des personnages

blessés évoquant les mélos d’avant-guerre.

Pour l’anecdote, Carax s’inspira du film de Jean

Vigo de 1934 : l’Atalante. Certainement, l’un des

plus poignants des années 90 reste « La Liste de

Schindler » de 1993 de Steven Spielberg dont la grande

force a été de montrer l’Holocauste sans

tomber dans la banalité des images surexploitées

et réchauffées. On y voit l’horreur de la

vie de tous les jours dans un camp sous le régime le

plus atroce, celui des nazis, des êtres stimulés

uniquement par la mort. La morale imprègne ce film, on

ne peut décharger ses propres responsabilités

sur quelqu’un d’autre. 1939, la Pologne, la construction

du ghetto de Cracovie et la population juive qui doit s’inscrire

sur des listes. Mais, c’est aussi l’histoire du

personnage fort du film, Oskar Schindler (Liam Neesen), aventurier

et coureur de jupons. On ne peut éviter son insigne du

parti nazi quand il reprend la direction d’une usine pour

le compte de la Wehrmacht, les ouvriers juifs revenant moins

chers que les Polonais. Mais c’est le comptable, en sous-sol,

Itzhak Stern (Ben Kingsley) qui dirige vraiment l’usine,

la tâche de Schindler consistant surtout à soudoyer

les nazis. Au début du film, s’il fait preuve d’humanité,

c’est par intérêt personnel, pour s’enrichir

grâce à une stratégie des plus audacieuses,

la flatterie. Car il a une influence sur le commandant du camp,

un homme sadique qui tire sur les prisonniers par plaisir. Sans

en être vraiment conscient, Schindler va prendre le parti

des Juifs et sa fortune va passer dans le rachat de ses ouvriers.

1100 personnes passeront ainsi à travers les mailles

du filet nazi et l’homme deviendra noble aux yeux des

déportés. Il ira même jusqu’à

faire fabriquer des pièces inutilisables pour l’armement.

À la fin de la guerre, il est complètement ruiné,

il s’enfuit en Argentine. Mais le miracle est pour maintenant,

car le nombre des descendants de ces ouvriers est maintenant

supérieur à la population juive qui vivait jadis

en Pologne.

Passons à un thème différent, « La

leçon de piano », de Jane Campion en 1993 avec

Holly Hunter dans le rôle de Ada McGrath. En 1850, une

femme rencontre son destin à l’autre bout du monde,

en Nouvelle-Zélande, où elle doit épouser

un colon qu’elle n’a jamais vu. L’allégorie

du film, c’est le piano d’autant qu’Ada est

muette. Le futur mari ne comprend pas, il laisse le piano sur

la plage, mais survient un curieux personnage, Georges Baines

(Harvey Keitel), tatoué comme les Maoris, qui vit seul,

un personnage qui évoque ceux de James Fenimore Cooper,

entre deux cultures. Lui seul comprend l’importance du

piano pour Ada et le faux Maori gagnera sa confiance en lui

faisant récupérer son piano ; en contrepartie,

elle lui donnera des leçons et s’en suivront des

moments d’érotisme. Ce film est un judicieux mélange

de violence, de raffinement, de passion et de retenue.

Je terminerai ces années 90 sur un film superbe aux riches

analyses de caractères, « Le Patient Anglais »,

d’Anthony Minghella en 1996, avec Juliette Binoche (Hana),

Kristin Scott Thomas (Katharine Clifton), Ralf Fiennes (le comte

Laszlo Almazy). Le sang du film, c’est le désert

sur lequel des figures humaines vont prendre forme : un calme

troublé par des tirs de DCA, un petit avion s’écrase

et prend feu. Le Patient Anglais, c’est une histoire d’amour

sur fond de mort omniprésente et platonique. Au départ,

l’énigme à cause des brûlures au visage,

à la peau et aux poumons, et la perte de mémoire.

Ce titre de patient anglais lui est donné parce qu’il

est abattu dans un avion anglais par les Allemands. Il ne connaît

ni son nom ni sa nationalité ; seul indice, un livre

d’Hérodote contenant des cartes, des photographies,

des lettres glissées entre les pages. L’infirmière

canadienne Hana (Juliette Binoche) reste avec lui en Toscane

dans un monastère en ruines. Ces souvenirs reviennent,

il est Laszlo Almazy et comte, noble hongrois passionné

par le désert et qui a rejoint un groupe de cartographes

anglais au Sahara. Mais survient un couple d’Anglais et

l’amitié de Laszlo et de Katharine (la femme du

couple anglais) va se transformer en une passion qui conduira

le mari à essayer de les tuer. Il va mourir, Hana peut

montrer ses sentiments… On peut y lire plusieurs niveaux

de narration, la guerre et la souffrance, l’amour et une

forme de désespoir face à la fatalité.

« Le Patient Anglais » trace un point de vue radical

sur la guerre et les hommes qui la font, il développe

des sentiments romantiques sérieux, dénués

d’ironie et renoue avec la grande tradition du cinéma

fait d’intelligence et de sensibilité. Il n’y

a pas de honte à sortir son mouchoir après une

séance de cinéma et sur ce moment fort, je vous

souhaite la bonne nuit ! |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Apocalypse

now - 1979 |

|

|

|

| |

|

|

Si certains films crucifient, c’est parce que la peur

est omniprésente. Pour exemple, j’en citerai trois

traitant le même thème et pourtant très

différents : « Né un 4 juillet » d’Oliver

Stone en 1990, et deux autres de Francis Ford Coppola, décidément

obsédé par la guerre du Vietnam, « Garden

of stones » en 1987 et (le pire) « Apocalypse now

» en 1979. En regardant ce qui s’est passé

en Irak, il est facile de comprendre comment basculer dans l’horreur,

mais la question en suspens reste bien : « Pourquoi un

autre Viêtnam ? » À croire que les terreurs

passées n’imprègnent que la conscience universelle,

et ne laissent aucune trace dans celle des puissants…

Inspirée par le récit de Joseph Conrad, «

Heart of Darkness », la trame d’« Apocalypse

now » est simple. En apparence. Le capitaine Willard (Martin

Sheen) est chargé d’une mission dont personne ne

voudrait : il doit débusquer et tuer le colonel Kurtz

(Marlon Brando). Car le colonel Kurtz ne répond plus

au contrôle de ses supérieurs, retranché

dans la jungle, de l’autre côté de la frontière

cambodgienne. Il commande une armée d’autochtones,

Sud-vietnamiens ou soldats américains égarés,

qui se battent pour leur propre compte. En fait, le Viêtnam

proprement dit est bien loin derrière lui, il est au

royaume des morts-vivants, il a quitté notre monde pour

celui qu’il a créé de toutes pièces

et avec ses propres règles. En cela, il nous impose une

autre définition du rapport de l’homme face à

l’horreur et l’on songe à celui qu’il

avait dû être avant de quitter l’Amérique...

Ouvrons une parenthèse, Brando est époustouflant

dans ce rôle de colonel mégalomane à la

limite de la folie, mais c’est un peu simpliste de le

limiter à ces qualificatifs. Dans ce film, tout va crescendo...

Le capitaine Willard remonte le fleuve à travers la jungle

et plus il semble se rapprocher de Kurtz, plus l’horreur

de la guerre prend possession de lui et de ses compagnons. Sur

fond de ballets incessants d’hélicoptères,

et au son de Wagner et des Walkyries, Coppola nous montre l’anéantissement

d’un village pour cause de plage aux vagues parfaites.

Tout a une fin ! Le voyage de Willard s’achève

au royaume des morts, Brando, Bouddha pervers, attend dans l’ombre

comme la mygale. Willard devenu malgré lui une partie

de Kurtz, on ne sait plus où est le bien, où est

le mal. La civilisation n’existe plus, l’essence

de l’homme l’a quitté, nous sommes revenus

aux origines d’un monde étrange. Le rituel de la

mort se met en place, archaïque. Vous finirez par découvrir

le noyau sombre de l’homme, celui qui s’expose dans

les cas extrêmes, celui de la voie royale de Malraux par

exemple. La guerre est une excuse qui fait le lit de l’horreur

et de la folie... Un véritable voyage en enfer, aucun

film des années 70 n’a cette puissance d’évocation.

C’est un moment de pur lyrisme aux frontières d’un

nouveau monde dont il vaudrait mieux ne pas connaitre les aboutissants.

La réussite de Coppola, c’est d’avoir transformé

un film de guerre en tragédie grecque.

La réalisation fut surréaliste. Coppola, en fin

stratège, passa un marché avec le président

Marcos pour pouvoir tourner aux Philippines. À cette

époque, Marcos menait une guerre sans merci aux rebelles

communistes, autant de similitudes, qu’elles soient climatiques

ou guerrières, avec le Viêtnam. Mais rien ne fut

simple. Les hélicoptères quittaient souvent les

lieux de tournage pour de réelles interventions militaires.

Un typhon dévasta les décors sophistiqués,

Martin Sheen eut un infarctus et l’excentrique et obèse

Marlon Brando ajouta le piment nécessaire. Le tournage

dura quinze mois au lieu de quatre. Ce film est un exploit,

on ne releva aucune ingérence du Pentagone qui a l’habitude

de mettre son grand nez dans les films de guerre... Spectaculaire.

Beaucoup y retrouvèrent un Viêtnam bien réel,

celui qu’ils avaient connu...

On sort de ce film déglingué, cloué au

fauteuil. On n’ose croire que des hommes aient pu faire

de telles horreurs sur ordre. Alors, difficile de vous souhaiter

une bonne nuit comme j’ai l’habitude de le faire...

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Michel

Simon 1895-1975

|

|

|

|

Michel

Simon, c’est une gueule comme personne, une voix éraillée,

une façon de se tenir, de porter la tête comme

les échassiers. Je l’ai croisé lors d’un

vernissage, il semblait flâner plutôt que de vraiment

s’intéresser. À contre-jour dans un coin

de la salle, une petite peinture représentait une horloge.

Le peintre l’interpela : « Venez voir, monsieur

Simon, a-t-on fait plus fin depuis la renaissance italienne

? » Michel Simon s’approcha, se pencha, regarda

et dit simplement : « En effet, je crois bien que les

aiguilles ont bougé ! » C’était cela

Michel Simon, un humour acide mêlé à une

attitude débonnaire.

Il est né à Genève en 1895 et très

jeune, il se démarque par son indépendance, abandonne

rapidement les études et quitte sa famille. Enfant fugueur,

il aime la vie pastorale ; observateur attentif, amoureux de

la nature, il possédait une solide culture marginale

qui ne l’empêcha pas de puiser son énergie

dans les classiques, ce qui peut expliquer la diversité

de ses films, souvent entre démesure et tendresse, dixit

son dernier film avec Jean Pierre Mocky, « L’ibis

rouge », et l’on sait que Mocky ne fait pas dans

la dentelle… C’est au sein de la troupe des Pitoëff

qu’il fait ses débuts au théâtre,

puis il commence sa carrière cinématographique

par le muet, en 1925, dans « Feu Mathias Pascal »

de Marcel L’Herbier. Son succès est total tant

à la scène qu’à l’écran.

Il ne refuse ni l’opérette, ni le vaudeville et

encore moins le drame. Personne ne peut oublier son rôle

de Clo-Clo dans « Jean de la Lune » de Marcel Achard

en 1931. C’est un grand portraitiste, jusqu’à

la caricature, portant à la comédie humaine un

vif intérêt, comme l’avait si bien fait Molière,

et quand le succès d’une œuvre à laquelle

il tenait n’est pas au rendez-vous, la déception

est grande.

Mes films préférés se situent dans la période

de 1930 à 1960. Pitoyable caissier dans « La chienne

» en 1931 et clochard ébouriffé dans «

Boudu sauvé des eaux » en 1932, deux films de Renoir,

il incarne de façon magistrale le père Jules,

marinier tatoué, dans « L’Atalante »

de Jean Vigo en 1934. Son rôle le plus épique reste

celui de Molyneux alias Félix Chapel dans « Drôle

de drame » de Marcel Carné en 1937. Puis en 1939

viendront « Quai des Brumes » de Marcel Carné

et « Fric-Frac » de Claude Autan-Lara, où

il sera truculent en Jo les bras coupés. En 1950, on

le retrouve dans la peau de Méphistophélès,

personnage inquiétant de « La Beauté du

Diable » de René Clair et on ne peut passer sous

silence sa prestation de braconnier dans « La Poison »

de Sacha Guitry en 1951, pas plus que le vieux grognard d’«

Austerlitz » d’Abel Gance en 1959, une belle description

de la vie de ces pauvres gens qui avaient cru dans l’aigle

impérial.

Les vanités du monde le dégoutaient, ce n’est

pas le fruit du hasard s’il était qualifié

de misanthrope à cause d’attitudes boudeuses et

d’éclats de colère. Mais son sens de l’humour

le sauvait, un passeport en toute situation. Anarchiste débonnaire

à la Brassens, sa conscience relative des codes moraux

le conduisait plus près des marginaux que des honnêtes

gens ; il préférait le discours des clochards

aux littérateurs distingués avec lesquels il s’ennuyait.

Intelligence du cœur, esprit vif, vaste culture, il pouvait

se permettre de rejeter les critères de la culture académique…

ce qui explique, sans doute, que ses personnages les plus attachants

soient ceux de l’Atalante ou de Boudu.

Michel Simon a tourné dans plus de cent films ; certains,

moins connus, méritent cependant un détour : «

Feu Mathias Pascal » de l’Herbier en 1926, «

la Passion de Jeanne d’Arc » de Dreyer et «

Tire au flan » de Renoir en 1928, « Jean de la Lune

» de Jean Choux en 1931, « Le bonheur » de

Marcel l’Herbier en 1934, « Le dernier Tournant

» de Pierre Chenal en 1939, « La comédie

du Bonheur » de Marcel l’Herbier en 1942, «

Panique » de Duvivier en 1946, et la très caustique

« Vie d’un honnête homme » de Guitry

en 1953. Viennent ensuite « L’impossible monsieur

Pipelet » de Hunebelle en 1955, « Le Diable et les

dix commandements » de Duvivier en 1962, et ce superbe

grand-père dans « Le Vieil homme et l’enfant

» de Claude Berry en 1966. Son nom figure également

au générique d’un film inachevé «

Pivoine » d’André Sauvage de 1929. Son goût

de l’éclectisme lui fera accepter le rôle

d’un… érotologue dans le film de Jérôme

Savary : « Le boucher, la star et l’orpheline »

en 1975.

Pour résumer, je dirai que Michel Simon, comme le Jo

de Fric-Frac, était le rayon de soleil du cinéma

français. Un marginal tourné vers les défavorisés,

un empêcheur de tourner en rond. Dès qu’un

metteur en scène disait : « Action », Michel

Simon nous plongeait dans le rêve et le merveilleux. Il

est mort à Bry-sur-Marne en 1975.

Adieu, mon prince... |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Le

cercle des poètes disparus 1988-1989 |

|

|

|

J’ai

eu un prof de philo, devenue une amie très chère

pendant de longues années, qui aurait adoré ce

film, elle qui prenait le contre-pied de tout ce qui paraissait

suspect, ce qui pouvait être une insulte à l’intelligence.

La pauvre aurait été bien malheureuse si elle

avait dû enseigner dans la respectable académie

Welton, un endroit où les feuilles ne doivent tomber

qu’à l’automne. Ah ! les principes d’éducation

british qui ont fait les grandes heures du colonialisme... On

connait la suite. Pour ne pas risquer de me fâcher avec

la terre entière, je la passerai sous silence.

L’action se situe entre l’ère McCarthy et

la révolte des étudiants, on ne peut pas dire

que ce soit la meilleure époque… En 1959, les élèves

portent haut les couleurs des blasons de l’académie

Welton que l’on pourrait résumer ainsi : tradition,

discipline, honneur (ne pas trop insister sur ce sujet trop

sensible), excellence. Parfait ! si cela n’aboutissait

souvent aux excès contraires. Souvenons-nous de Paracelse

qui disait : « Tout est bon, rien n’est bon, seule

la mesure compte. » Mais sous la forme d’un professeur

d’anglais M. Keating (Robin William), un gros lutin va

mettre la pagaille. Sa devise: « La vie est courte, ne

perdons pas de temps » (carpe diem), c’est ainsi

que le cours d’anglais prend ses marques. Un vent nouveau

souffle et l’académie s’enrhume. Enseigner

à ses élèves que la poésie est vivante,

c’est donner un bâton pour recevoir des coups. Et

y prendre du plaisir, c’est franchement masochiste. Du

haut de l’Olympe, tombent, tour à tour, des poètes

comme Walt Whitman, Henry David Thoreau et même le dépoussiéré

William Shakespeare. Pauvre professeur qui montre à ses

élèves que la poésie n’est pas coupée

de la vie. Que de désordre ! Penser par soi-même,

quel crime odieux ! La situation va se gâter quand Neil

(Robert Sean Leonard) et Todd (Ethan Hawke) s’enflamment

pour ce nouveau professeur. Et le pire arrive lorsqu’ils

veulent recréer le cercle des poètes disparus

dont Keating fut jadis le fondateur. Le bon professeur n’avait

pas prévu qu’il allait aggraver les conflits père-fils.

La tragédie est en place... En 1959 à l’académie

Welton, que de sueurs froides !

Si le film distance « Breakfast Club » de 1984 dans

un thème similaire, c’est parce qu’il dégage

de grandes émotions, il n’a pas pris une ride,

il est intemporel. Peter Weir nous grise de poésie. Le

personnage de Robin Williams est attachant parce qu’il

est généreux, il connait bien la vie tout en errant

dans l’onirisme... C’est un hommage rendu à

l’indépendance de l’esprit et à la

liberté des mots. Il élève l’esprit,

fait réfléchir, dérange comme la liberté,

et le prix que l’on est prêt à mettre pour

l’obtenir. Rien à voir avec mai 68, n’en

déplaise aux nostalgiques. On peut en penser ce que l’on

veut, il reste une chose bien établie : le pire, c’est

l’indifférence, car depuis l’aube de l’humanité,

haïr ou aimer fait bouger les choses.

Je terminerai sur cette phrase du Gaspard de Verlaine : «

Suis-je né trop tôt ou trop tard ? Qu'est-ce que

je fais en ce monde ?... » Comme d’habitude, je

vous souhaite une bonne nuit…

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

J’ai toujours pensé que le meilleur du cinéma

français se situait dans les années 30, pour une

raison fort simple, la quantité impressionnante de grands

comédiens tels Jouvet ou Simon. Mais, tombés dans

les oubliettes, il y eut aussi de merveilleux seconds rôles

féminins (j’ai évoqué les seconds

rôles masculins dans la 20e séance) qu’il

fallait remettre sur le devant de la scène, comme un

devoir de mémoire... |

|

| |

|

|

Je commencerais par l’une des plus anciennes, Sylvie,

pseudonyme de Louise Mainguené, née à Paris

en 1883. elle ne fut jamais une vedette, mais elle marqua le

cinéma de son époque par de belles compositions.

Durant les premières décennies du XXe siècle,

elle préfère le théâtre au cinéma,

mais on la voit dans des films muets dont « Britannicus

» de Camille de Morlhon en 1913. On la retrouvera plus

tard, en 1943, dans « Le Corbeau » de Clouzot

et dans « Les anges du péché » de

Bresson puis en 1944 dans « Le père Goriot

» de Robert Vernay. Duvivier la fit tourner dans quatre

longs métrages : « Carnet de bal » en

1937, « La fin du jour » en 1939, « Sous le

ciel de Paris » 1950 et « Le petit monde de Don

Camillo » 1951. Ses plus belles compositions restent «

Marie-Martine » d’Albert Valentin en 1943,

« Dieu a besoin des hommes » de Jean Delannoy en

1950 et « La vieille dame indigne » de René

Allio en 1965. Elle mourra en 1970.

|

|

|

|

| |

|

|

Souvent, lorsque je parle de cinéma avec quelqu’un,

cette phrase revient : « Oui, oui... maintenant que vous

le dites, je me souviens » Il en va ainsi de Marcelle

Geniat que l’on vit souvent dans des rôles de femme

acariâtre ou de mémé que l’on ne voudrait

pas avoir chez soi, genre Tatie Danièle. Le plus ancien

souvenir que je conserve d’elle, c’est dans le rôle

de la chouette des « Mystères de Paris »

de Gandera en 1935. En 1942, elle incarnera une femme particulièrement

torturée moralement dans « Le voile bleu »

de Stelli, un film avec Gaby Morlay, c’est d’ailleurs

ce film qui lui vaudra le qualificatif de « geignarde

» ! Pendant deux décennies, de 30 à 50,

elle excellera dans des rôles ingrats. Pour exemple, «

La Belle équipe » de Duvivier en 1936, et «

Le Loup des Malveneur » de Radot en 1942. Rien ne procède

du hasard, puisque, outre son métier de comédienne,

elle fut directrice d’une maison de redressement pour

jeunes filles à Boulogne Billancourt. Elle mourut en

1959.

|

|

|

|

| |

|

|

Ma préférée, c’est Jeanne Fusier

Gir et l’on peut dire que, dès 1930, le parlant

lui offre une place de choix. Sa voix fluette et son débit

haché produiront de larges effets comiques très

appréciés du public, c’est peut-être

cela qui la cantonna aux rôles de pipelettes revêches

ou de commerçantes volubiles. Elle excellera dans les

personnages pittoresques comme dans « Crainquebille »

de Jacques de Baroncelli en 1933, « Marie-Martine »

de Valentin et « Le Corbeau » de Clouzot en 1943,

« Falbalas » de Becker en 1945 et « Marie-Octobre

» de Duvivier en 1958. Dans les années 40, on commence

à la remarquer grâce à Guitry qui sait exploiter

ses qualités. Avec lui, elle fera « Remontons les

Champs-Élysées » en 1938, « Le destin

fabuleux de Désiré Clary » en 1941, «

La Malibran » en 1943, « Napoléon »

en 1955. Née en 1885, elle mourut en 1973.

|

|

|

|

| |

|

|

La plus classique, si l’on peut s’exprimer ainsi,

c’est Gabrielle Dorziat, puisqu’elle fut sociétaire

de la Comédie Française et qu’elle ne viendra

que très tard au cinéma ; c’est sans doute

l’explication de son parfait phrasé. Elle voit

le jour à Épernay en 1880. Sa personnalité

lui permet d’incarner des rôles à forte personnalité,

elle sait tout faire, des nobles mères aux affreuses

mégères. On peut dire que son talent d’actrice

est révélé au public avec « La Fin

du Jour » de Duvivier en 1939. Elle tourne avec les plus

grands : « Mollenard » de Robert Siodmak en 1937,

« De Mayerling à Sarajevo » de Max Ophüls

en 1940, « Falbalas » de Jacques Becker en 1944,

« Manon » d'Henri-Georges Clouzot en 1948, «

Les Parents terribles » de Cocteau 1949, « Un acte

d'amour » d’Anatole Litvak en 1954, etc. Dans «

Églantine » de Jean-Claude Brialy en 1972, elle

tient le rôle d’une dame âgée de 92

ans, elle en a 90 ! Elle mourut sept ans après en 1979,

elle avait 99 ans.

|

|

|

|

| |

|

|

J’ai un petit faible pour Fréhel, pseudonyme de

Marguerite Boulc’h, née en 1891, et son regard

désespéré. Je la revois dans le rôle

de Tania, la matrone de la casbah, dans « Pépé

le Moko » de Duvivier en 1936 ; pendant qu’elle

écoute l’un de ses disques, on aperçoit

au mur la photo d’une fille mince coiffée à

la mode 1900. C’est elle alors qu’elle s’appelait

alors Pervenche, un nom qu’elle abandonnera en 1909. Elle

apparaitra dans 16 films, de 1930 à 1950 et bien que

jamais elle n’occupe au cinéma la place qu’elle

occupa au cabaret, elle fut toujours très remarquée.

Ses plus beaux rôles resteront sûrement «

Cœur de lilas » d’Anatole Litvak en 1932 et

« Un Homme marche dans la ville » de Marcello Pagliero

en 1949. Elle finit dans la misère, dans tous les sens

du terme. Son regard reflétait cette mort qui la surprendra

en 1951, seule, dans un hôtel sordide de Pigalle.

|

|

|

|

| |

|

|

Je terminerais par une note plus gaie, Valentine Tessier, une

grande comédienne de théâtre. Enfant, elle

ne rêve que des planches et on la met en apprentissage

! Elle rate le conservatoire, qu’à cela ne tienne,

elle joue en province avant de rejoindre Jacques Copeau au Vieux

Colombier avec qui elle part en tournée à l’étranger.

Après la Première Guerre mondiale, c’est

le triomphe au théâtre et elle joue avec Louis

Jouvet. Le cinéma ne l’intéresse pas beaucoup,

cependant, elle apparaitra dans une vingtaine de films entre

1911 et 1959. Naturellement distinguée, elle n’eut

aucun mal à incarner des femmes du monde. On la remarquera

dans « Madame Bovary » de Renoir en 1934, «

La Charrette Fantôme » de Duvivier en 1939 et «

Maigret et l’affaire Saint-Fiacre » de Jean Delannoy

en 1958. Brialy la fait tourner une dernière fois au

cinéma dans « Églantine » en 1971,

elle avait presque 80 ans, elle était née 1892.

Elle s’éteindra à presque 90 ans en 1981.

|

|

|

|

| |

Les cimetières sont remplis de merveilleux talents…

Pas étonnant que certains se laissent enfermer au Père-Lachaise

! |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Spencer

Tracy 1900-1967 |

|

|

|

| |

|

|

Pour

moi, Spencer Tracy restera l’un des plus grands acteurs

américains. Je l’ai découvert grâce

à deux films qu’il tourna plutôt en fin de

carrière puisque (né en 1900 à Milwaukee

dans le Wisconsin, il mourut en Californie en 1967), il s’agit

de « Un homme est passé » de John Sturges

de 1955 et de « La Lance brisée » d'Edward

Dmytryk de 1954. Je les revois encore avec autant de plaisir

que dans les années 60.

Rien ne prédestinait Spencer Tracy, élève

chez les Jésuites et voué à la prêtrise,

à une carrière de comédien. Il ne montera

sur les planches qu’à la fin de ses études

et, en 1930, ce sera le triomphe avec la pièce «

The last mile » et le début d’une carrière

hollywoodienne. À la fin de l’année, il

sera la vedette de « Up the river » au côté

d’un autre débutant, Humphrey Bogart, et la Fox

le prendra sous contrat. Sa popularité sera à

l’égale de celle de James Cagney. En 1936, il quitte

la Fox pour la M.G.M. et c’est la consécration,

le cinéma va lui offrir des rôles à sa mesure,

et il devient une star à part entière. En 1941,

alors qu’il s’est marié depuis une vingtaine

d’années, il fait la connaissance de Katharine

Hepburn sur le tournage de « La femme de l’année

» et ce sera une longue histoire d’amour qui durera

jusqu’à sa mort sans que jamais il ne divorce.

Il recevra deux oscars, le premier pour « Capitaines courageux

» de Victor Fleming en 1937 et le second pour «

Des Hommes sont nés » de Norman Taurog en 1938.

Laurence Olivier déclara que c’est en le regardant

qu’il avait le plus appris sur son métier. Beau

compliment ! On peut même dire que sa présence

a empêché que ses films les moins bons tombent

dans le médiocre.

Ses premiers rôles furent très variés, car

on le retrouve en gangster cynique dans « Quick Millions

» en 1931, en prolétaire dans « Me and My

» en 1932, en prisonnier muré dans son secret dans

« Vingt mille ans sous les verrous » et en clochard

dans « Ceux de la Zone » en 1933, film dans lequel

il partage la vedette avec Loretta Young. Plus connue, sans

doute, est sa prestation de marin portugais dans « Capitaines

courageux » en 1937. Il deviendra un spécialiste

des personnages de caractère, authentiques. Il savait

être odieux ou sympathique avec autant de conviction.

Il excelle dans « Le père de la mariée »

en 1950 et sa suite « Allons donc, Papa » en 1951,

de Minnelli. Il mit son talent au service de grands cinéastes

tels que Frank Borzage (« La grande ville » en 1937),

Henri King (« Stanley and Livingstone » en 1939),

King Vidor (« Le grand passage » en 1940), et George

Cukor dans 5 rôles remarquables dont le plus méconnu

est celui de « The Actress » en 1953. Après

Vincente Minnelli, viendra John Ford, en 1958, avec l’incarnation

d’un politicien au seuil de la mort dans « Dernière

Fanfare ». Ensuite, dans les années 60, Stanley

Kramer lui proposera deux rôles qui ne seront pas à

la mesure de son talent : « Procès de

singe » en 1960 et « Jugement à Nuremberg

» en 1961. Il tourna avec les plus grandes actrices :

Joan Crawford, Lana Turner, Deborah Kerr ou Marlène Dietrich,

mais pour lui, aucune ne pouvait rivaliser avec Katharine Hepburn

avec qui il travailla neuf fois. C’est Cukor qui porta

leur couple au zénith dans « Madame porte la culotte

» en 1949, elle en avocate et lui en procureur, avec quelques

moments savoureux du couple au cinéma ; et aussi en 1952

avec « Mademoiselle gagne tout » qui mérite

d’être redécouvert, lui en manager sportif

un peu mou et elle en athlète énergique ; également

dans « La flamme sacrée » en 1942, moins

connu, où elle incarnait une veuve et lui un journaliste

qui tente de reconstituer la personnalité du défunt.

Le crabe planait et Spencer Tracy s’éteindra d’un

cancer en 1967. Il serait stupide d’oublier « Devine

qui vient dîner ? », mais mon film préféré

reste « Un homme est passé » et cette

image mémorable d’un homme imperturbable immobilisant

d’un seul bras un Robert Ryan, obscur tyran tenant une

petite ville d’ignorance et d’infamie sous son emprise.

Massif et solide à l’écran, les traits peu

marqués, des cheveux vite blanchis, c’était

Monsieur Spencer Tracy, avec un grand M ! |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

suite…

|

|

|

|

|